聽李善友講移動互聯網時代生存法則(下)

(接)

八、用你過去的所有努力,換取當下的一個認知。

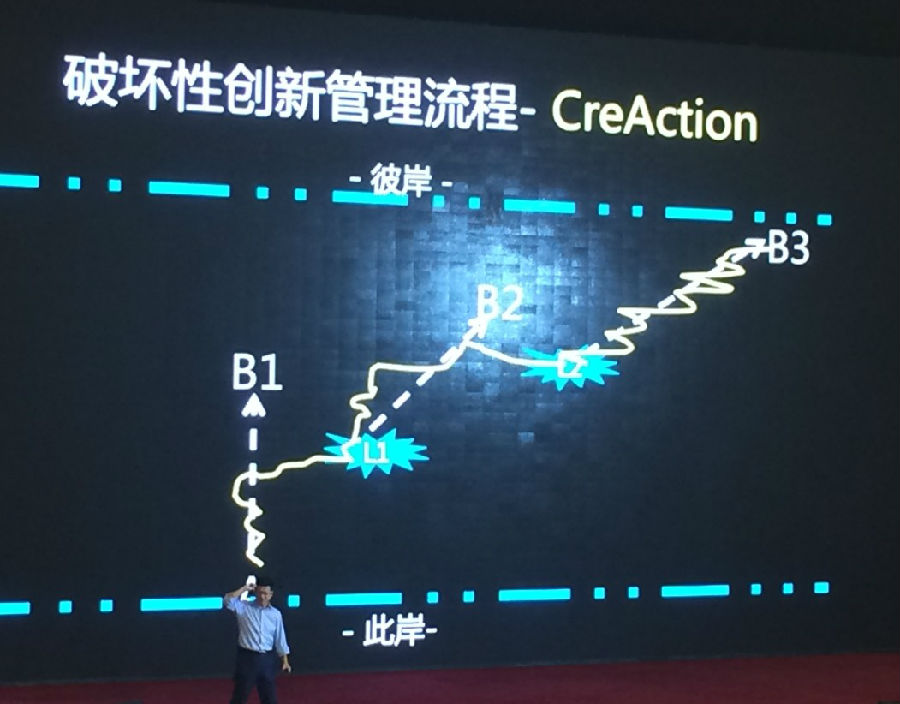

在一大致方向上,快速獲得認知,快速行動;教授認為真正意義上的“破壞性創新管理流程”,不是第7點中的那張而是這張!

對教授這整整兩天的演講,如果說有“題眼”,只可以用一句話概括,我想應該是這句:

“你過去所有的努力,并不是為了某個確定的結果,而只是為了獲得當下的一個認知;你要足夠專注,足夠努力,才可能獲得這個認知!”

張小龍說:“產品是演化出來的,我們不可能知道半年后的產品形態,規劃是騙人的。”;扎克伯格說過類似的話:“產品永遠沒有完成的一天”。我想都是更側重于把產品當成一個持續的過程來看待。

比如,在以蘋果為案例的觀察中,蘋果的產品線跨度如此之大,顛覆行業之多,與今天的騰訊相似的是:它顯然不是一個“戰略規劃”出來的結果。

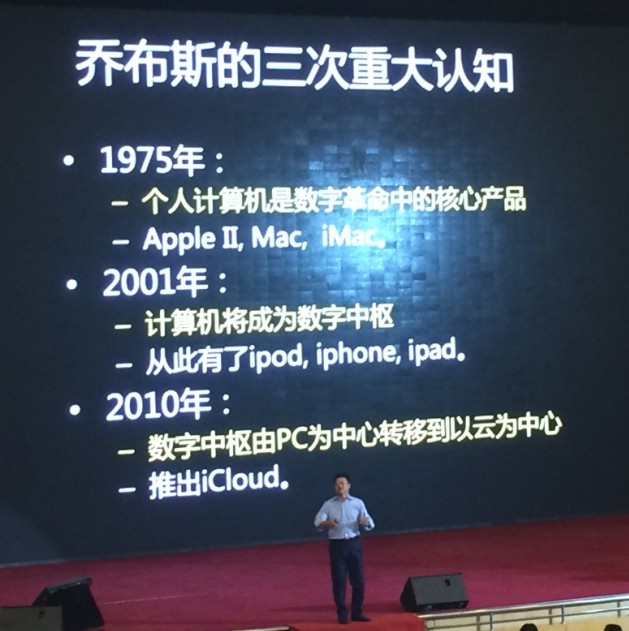

事實上,這種演化,與喬布斯職業生涯中曾3次獲得重大認知密切相關。

比如,在2000年左右,專家預測個人計算機的核心地位將會改變,但喬布斯在2001年的認知是:“計算機將成為數字中樞。”以這個想法為源點的執行繼續將蘋果推向巔峰。

宇見:現在我們來回憶一下李小龍在《生活的藝術家》里曾說過的一句話:“知識有一個源泉,它來自積累,源自結論,而‘認知’是動態的。”

在這種價值觀之下,他有一句非常深刻的名句:“knowing is not enough,you must apply;willing is not enough, you must do.”

我對此的個人理解是,“知道”是思考的結論,它是局部的,以“知道”為結論的努力是失敗的,因為“認知”是整體的,是活的,它包括了思考、思維,也包含了過去所有的實踐、經驗、直覺、感悟,它來自“全身心”。

只思考,不實踐;只推論,不試錯,永遠不可能到達。

如此來看教授的另一句話與此相通:把眼前的事情做到極致,下一步自然就會呈現。

九、產品生命周期趨“0”,以產品為顛覆成為最有效率的顛覆策略

如果從另一個角度去解釋“固執”,我想就是一定要用某種特定的方式,達到完全預設好的某種特定的結果。

教授援引量子力學中的雙縫實驗(double-slit experiment)進一步闡述:

雖然“單個創新的成功是不可預測的,但是創新的成功率卻是可以預測的。”,因此新型的管理應該從“決定論”演進到“概率論”。

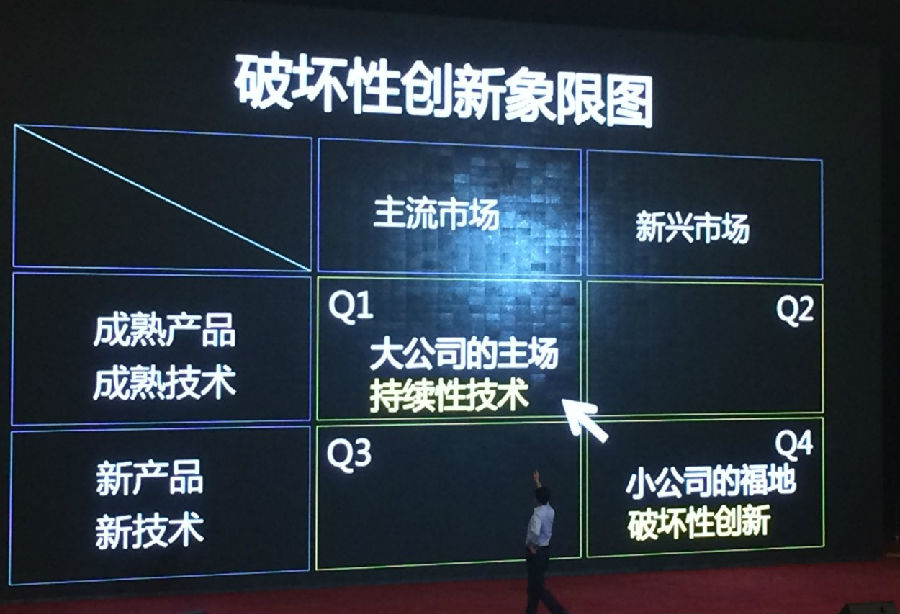

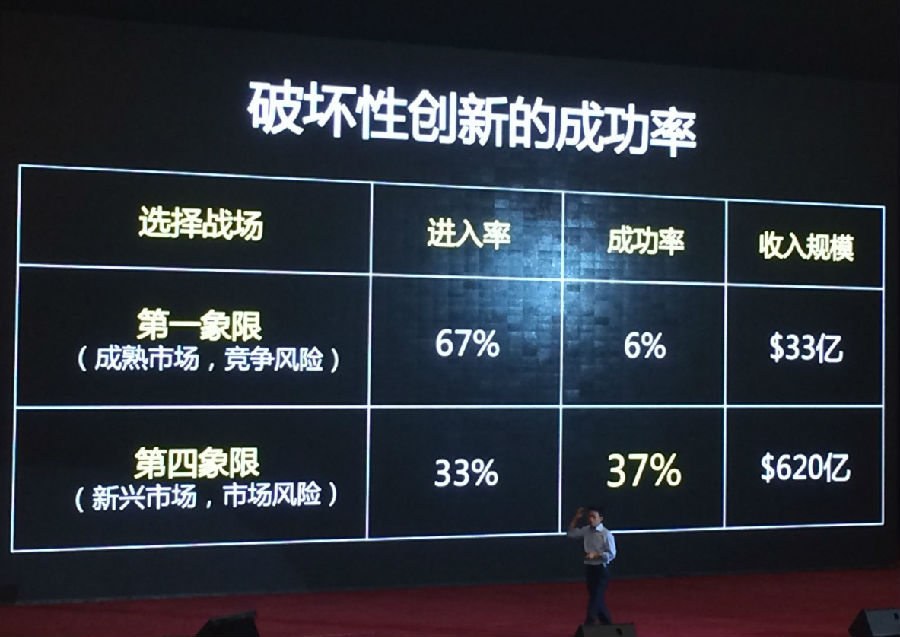

以《創新者的窘境》舉例,在主流市場憑借成熟技術創造成熟產品,是大公司擅長的“延續性創新”主場,而小公司的福地則在以破壞性技術生產新產品的新興市場。

其一個特定時段“進入率”和“成功率”對比如上。

《創新者的窘境》提示兩條規律:

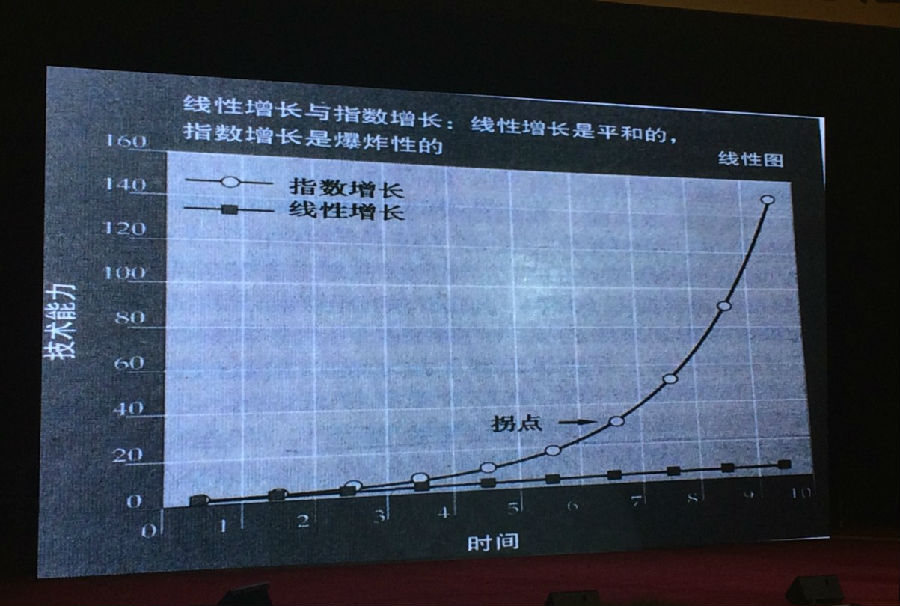

1、技術進步的步伐一定會超過市場需求的速度。

2、一旦產品的性能過剩,產品的生命周期將發生變化。

對照上圖來看,由于技術的進步,隨著時間推移是呈現爆炸性的“指數增長”也就是說:

越來越強的技術進步將極大的加速產品的生命周期走向完結,即:“產品生命周期趨零”,用一個形象的比喻就是“方生方死。”

宇見:回顧一下我們用過的前3個手機,平均用了多少年?最近3個呢?我想《創新者的窘境》很好地解釋了這個現象,技術進步讓產品生命周期越來越短,那如果“趨0”會是怎樣的呢?

“方生方死,方死方生”語出莊子《齊物論》,莊子是“不可知論”者,“方生方死,方死方生,方可方不可,方不可方可。”對現實情況的隱喻也許在于:

1、大量產品經理的最重要工作就是“更新、更新、更新”,雷軍“專注極致快”中的“速度”成為重要指標,產品從一固定物件變得更像“流”(從物質到能量),從“能量”,從“流”而不是“物體”的角度看待產品,它被固定的瞬間就走向死亡因此,必須加快它內部的流動以保持“常新”。

2、技術進步大大加速了“流”,大量產品很快走進了“延續性創新”的“需求過剩”階段,從這個角度看,小米要感謝的真正是蘋果,對一些需求的過度滿足意味著可以通過重新定義產品的“破壞性創新”來顛覆,讓不可知論者赫拉克利特“人不可能同時踏進同一條河”的真理性再次顯現,而碰巧,由于這件事在比特世界變得越來越頻繁(技術進步導致),因此:

以產品為顛覆成為成功概率最高的策略。這是我對教授這段論證的個人思維過程。

十、從會進化的自組織,到“管理的消失”

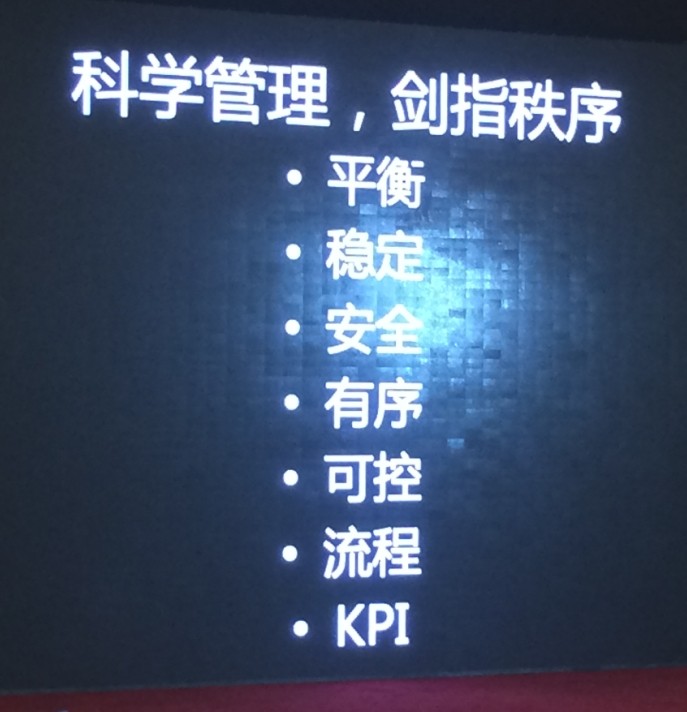

教授用有生命體征的“自組織”理論對管理的新解,或許能為我們思考管理轉型提供新角度。

生命是如同上圖一個無窮無盡的自組織(Self-organizing)過程,若翻譯成名詞形態則是self-organization.

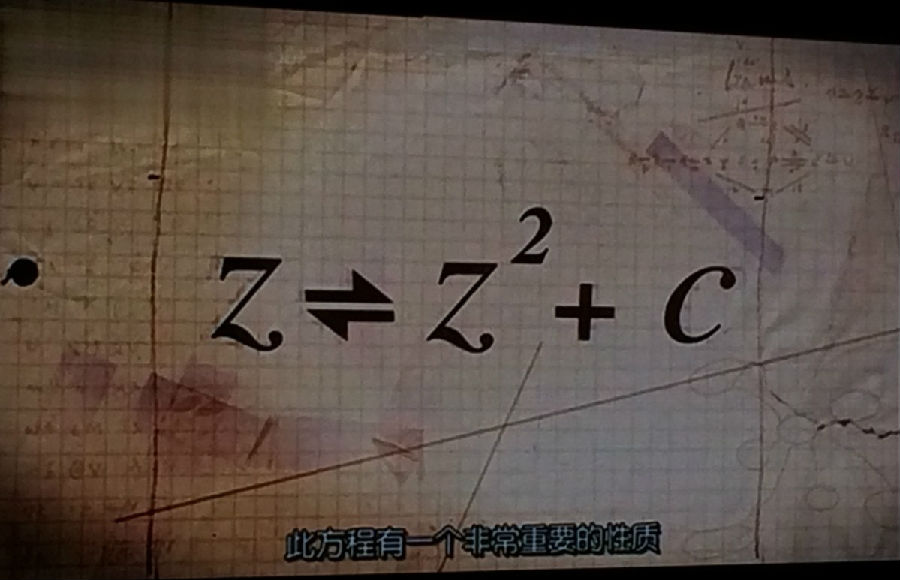

被稱為“上帝指紋”的“曼德勃羅集”,揭示生命以“非線性”的方式無限迭代,也可稱為“分形”。

(從宇宙觀察銀河系,從銀河系觀察太陽系;從地球上觀察一條河和它的支流,再從這條支流觀察它的分支;觀察一棵樹、觀察它的樹干,觀察它的枝葉;觀察一個人、觀察一個人的肺部結構及全身的血脈系統……,所有的生命現象是主體的更縮小的“分形”。)

用數學公式將其表達為上圖:Z=Z2+C,帶入一個“Z”,得到一個新的“Z”,循環反復以至無窮。

有趣的是,教授認為用這個不斷“分形”的自組織公式,基本可以概括厚達700多頁的KK《失控》的核心思想。

即:復雜來自簡單,像“蜂群”、“魚群”一樣簡單的堆積達到一定階段會自動“涌現智慧”。而極簡的指導原則經過演化就可以創造出無比復雜和精妙的系統。

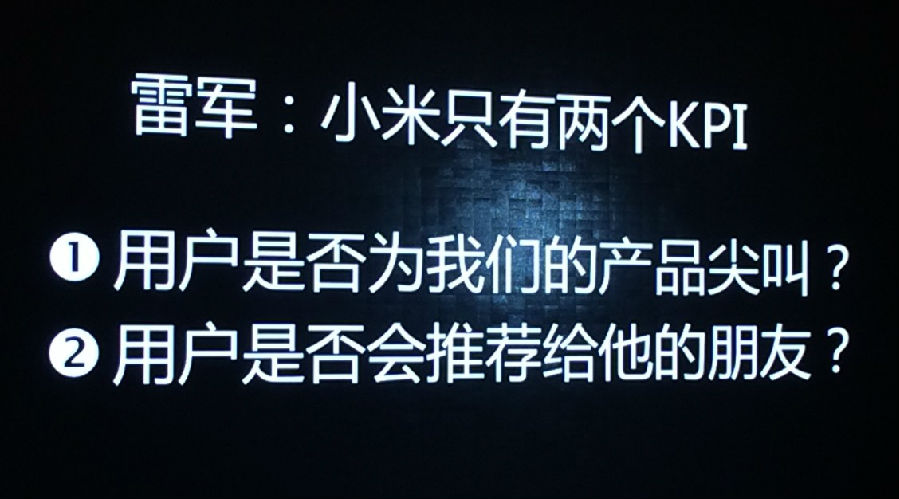

比如,小米只有兩條指導原則(其實核心只有第一條),在這個極簡的指導原則之下,“人人都是產品經理”,或者說,組織中的每個“細胞”都是產品經理思維。

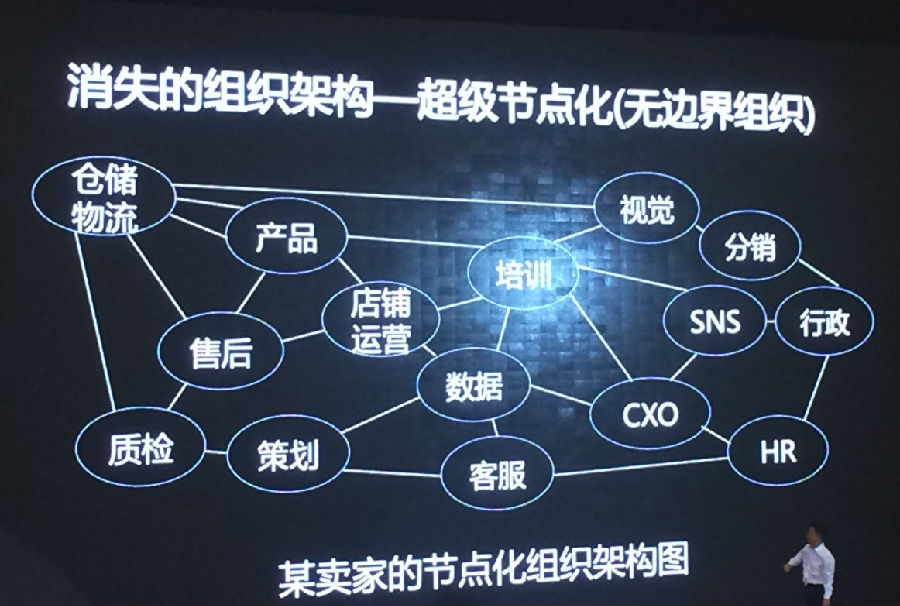

這樣的組織形態變遷,可概括為從:

到:

超級節點化,(也許是通過微信群)根據任務隨時組合,隨時解散,高度自動化但秉持一條簡單指導原則的“細胞狀”分布。

張小龍:“用沒有管理方法的方法塑造一個團隊……只在產品細節上爭論,不關心競爭對手……”

馬化騰:組織僵化,追求精準、控制和可預期,令“創新難以找到生存空間”,要建立“生物型的組織”。

宇見:所以我猜教授對此的終極解讀應該是,對所有人、所有事,在所有時,只用一個“簡單到不能再簡單的標準”去追求。

“管理消失”意味著,對產品細節的追求本身就是管理。

只用最簡單的產品思維,就可以“管好”所有人,這意味著一些崗位應該消失,比如“總裁辦”,比如“戰略規劃委員會”;而另一些崗位,比如HR、客服、銷售、行政……,在他們原有價值觀體系中管人、管事、管流程的“管控思維”應該消失,而代之以只有一種價值標準:產品經理思維。

在雷軍“專注極致快”中,我想“專注極致”一定是對產品本身的訴求,而“快”是對組織的訴求,如果我們認可前述的,從“流”從“能量”的角度看待產品,那么,速度本身就是最好的管理,極高速度的運轉、更新、內部PK,將有利于打破所有的組織冗余,一個高速運轉的生命體是健康的,一個高速運轉的組織是強大的。

十一、給教授布置功課:對“互聯網思維”理論的一點小挑戰

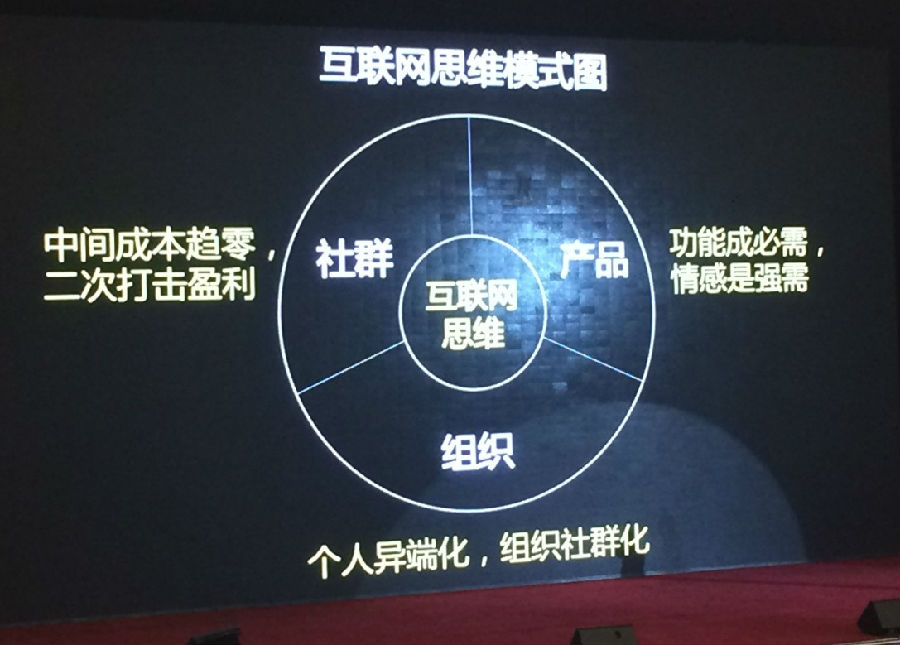

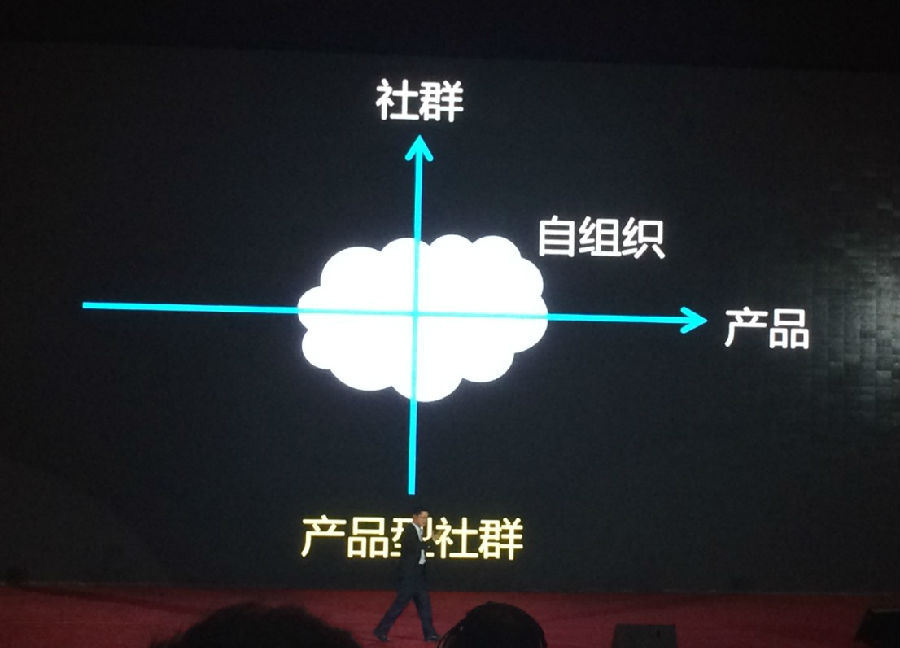

回到大的理論源點,教授將上述所有的論證,濃縮于此張“互聯網思維”模式圖中。

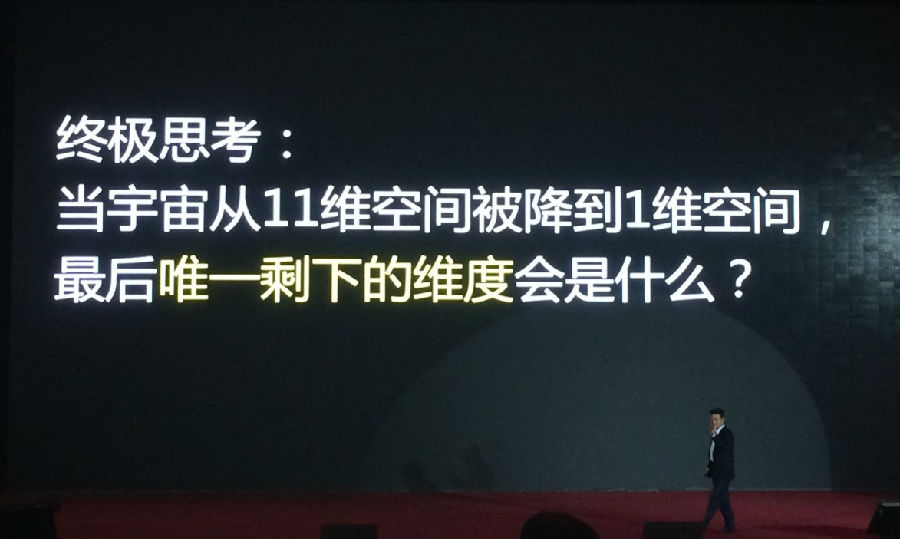

他提出這樣一個終極拷問,而結論是:

基于這個維度,生成另一個維度:

基于產品的產品型社群,采用自組織的運轉方式,就是教授總結的互聯網思維!

經過漫長的消化、學習、思考、整理,不得不說,盡管我對教授所做的研究非常欽佩、尊敬并感到受益匪淺,但某些片段依然像是有一點陷入了“確定論”和“可知論”的思維誤區。

比如,如果說哲學追求的是終極拷問,教授互聯網思維給出的答案是“產品第一性”。

那如何回答:

1、如果教授已成功論證了“產品”和“社群”是一回事,我為什么不能說,“社群是第一性的”?為什么不能是“社群型產品”而一定要是“產品型社群”?

2、羅振宇、羅永浩,教授說是情懷型社群,那他們的產品是什么?

如果沒有產品,產品還是不是第一性的?如果有產品,產品就是情懷,那會不會情懷才是第一性的?或者說,產品和情懷都可能是第一性的?

3、黃太吉的產品是什么?是煎餅還是赫暢?如果是后者,那“有趣的人”會不會才是第一性的?

4、如果產品中某一屬性,比如喬布斯的人文精神,或者交互體驗或別的“X屬性”使其卓越,那是不是我們還沒有追到源頭——“X屬性”才是第一性的?

5、如果產品必須要上升為社群才有未來,為什么“產品型社群”不在整體上是第一性的而還要割裂產品與社群?

6、如果自組織是演化產品的背景,那為什么自組織不是第一性的?為什么有一個自組織思考的“天才”不是第一性的?

7、按照教授給出的上圖,3個維度,但如果說“產品”就是“社群”,而“社群”就是“自組織”的呈現方式,那為什么我們還需要這張圖?

為什么會有3個維度而不是1個維度?

為什么不用《道德經》中的“道生一(互聯網思維孕育自組織)、一生二(自組織催生產品)、二生三(產品演化社群)、三生萬物(社群演化一萬零一種商業模式)……”來慨括互聯網思維?

為什么?為什么?為什么???

不知道,我們永遠也不知道……

我想正如教授所談,“任何一個體系凡是自洽的,必是不完全的。”,對任何一個案例,和案例體系的研究,越是深入,越是證明了他的唯一性、偶然性和不可復制性。

而在它之外,必然存在一個比它大得多得多的“認知黑洞”。

從一個堅定的不可知論者的眼中看出去,任何給出的結論,都只是現象而不是結論,世界根本沒有結論。

當我們試著用語言給結論,語言局限了它;用圖像給結論,圖像局限了它;用思想給結論,思想局限了它;當我們觀察一個現象,這個現象早已死亡,當我們研究一個客體,我們早已跟它產生了距離。

真理絕不在局部中,但我們無法獲得“整體”,任何研究的方法都不是跟事物“同在”的方式;我想這就是為什么老子說“道可道,非常道”,我想這就是為什么“人類一思考,上帝就發笑”。

那方法是什么,教授的研究促發我思考,在我的認知中,整個東方世界過去幾千年哲學思想的終極追問也就是想解開這個謎題:“我們要如何認知這個世界?”。

我想不出比以下兩個詞更接近的表達:

一個是“認知”,一個是“親證”。

在中國的文化語境中,哲學美學不分家,我們說“外師造化、中得心源”,所謂“外師造化”,就是喬布斯語境中的“拙工抄、巧匠盜,從偉大的作品中借鑒靈感”,而所謂“中得心源”,除了喬布斯所謂的“直覺”,恰是要在理性和邏輯之外,建立以“親證”為基礎的認知世界的方式。

換言之,任何不把“你自己”帶入進去的答案都“不可能”是有意義的答案。

而所謂互聯網思維,怎么可能是一種思維?怎么可能不是“每個人”的互聯網思維?又怎么可能不是孕育在像“蜂群”“魚群”那樣的“人群”中的,相互交織著、矛盾著、正被無數人感知著、經驗著、演繹著、外化著的群體智慧?

所以在我的判斷標準中,當教授講到“用你過去的所有努力,無比專注的努力,去換取此刻的一個認知”,我覺得,他的演講就結束了。

過去我的每篇文章最后會留一句話:“營銷是我們應對不確定世界的,不確定方式。”我想表達的是類似的意思:“我們現在什么都不知道……”;誠如教授所言,我感到這確實才是面對未來最最真誠和積極的心態。

營銷是我們應對不確定世界的,不確定方式。本文來自(zi)宇見(ID:yujianyingxiao),媒體轉載請注(zhu)明出(chu)處(chu)。

文章為作者獨立觀點,不代表創投分享會立場

知名風險投資公司

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

創業聯合網是創業者和投資人的交流平臺。平臺擁有5000+名投資人入駐。幫助創業企業對接投資人和投資機構,同時也是創業企業的媒體宣傳和交流合作平臺。

熱門標簽

精華文(wen)章(zhang)