從四個群體看當下中國的商業變革

凡是商業大抵離不開供需二字,我們從下面三張圖來看當下中國由供需兩端的勢力對比和矛盾演化引發的商業變革:

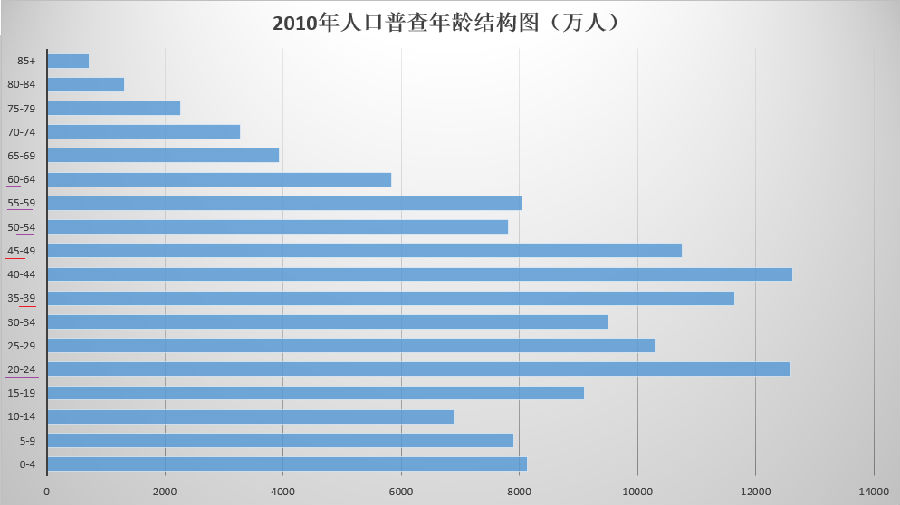

圖1 2010年人口普查年齡結構圖(數據來源于網絡)

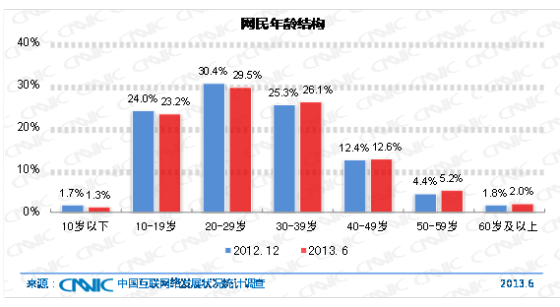

圖2 中國網民年齡結構圖(圖片來源于網絡)

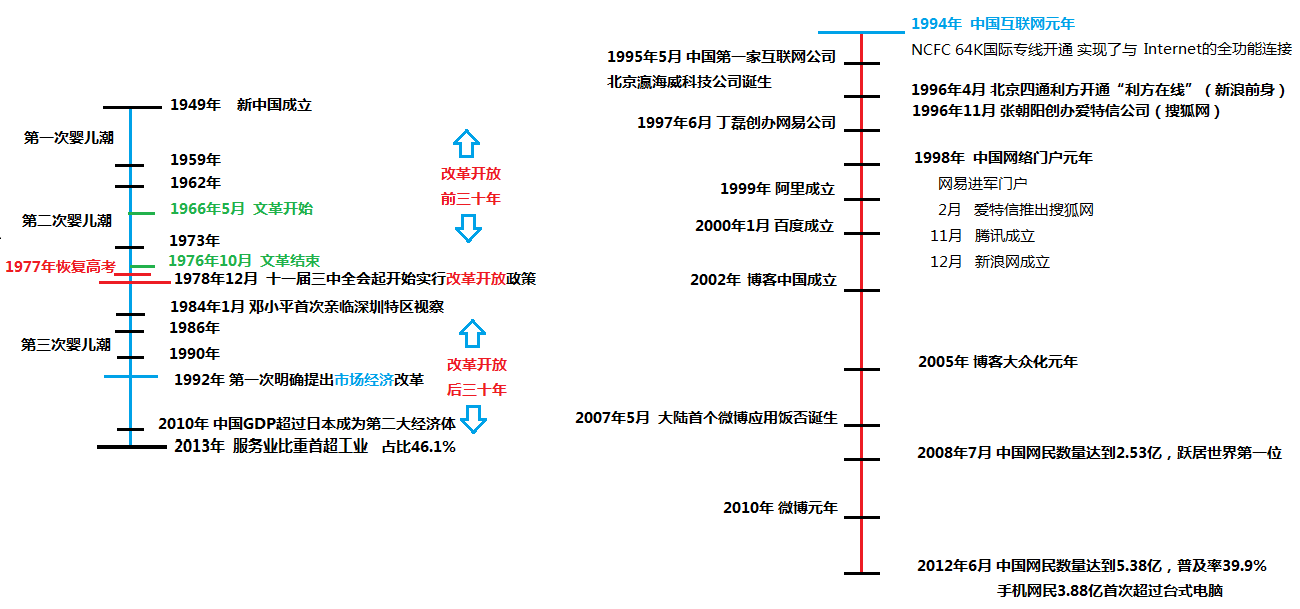

圖3 社會演化與互聯網演化大事記

結合上面三張圖,我們大致可以關注以下幾個群體:

第一次嬰兒潮時代的人:由于戰后鼓勵生育的政策,新中國成立不久即迎來第一次嬰兒潮,止于1959年三年自然災害開始。第一次嬰兒潮基數較小,絕對數量相對不大,時至今日也陸續邁入退休階段(對應圖1中的51-61歲年齡段)。這代人經歷過三年自然災害、文化大革命和計劃經濟時代;在而立之前趕上改革開放,也切身體會到改革開放之初的波折、反復,其中的很多也投入到1984年第一波下海潮。92年鄧小平南巡講話之時,最大也莫過不惑之年。

第二次嬰兒潮時代的人:三年自然災害結束,62年開始迎來第二次嬰兒潮,高峰出現在65年,一直持續到73年。第二次嬰兒潮對應圖1中的37-48歲年齡段。文革發生期間這代人年齡都還小,個人學習、生活基本沒有受到文革沖擊,改革開放時這代人尚未成年,而立之年迎來90年代的市場經濟改革大潮和信息科技浪潮。

80后:亦即我們所熟悉的“80后”,泛指改革開放后的一代,也是計劃生育開始的一代,其中包含一個亞群——第三次嬰兒潮的一代。第三次嬰兒潮出現在1986年至1990年,對應圖1中20-24歲年齡段,此時第一次嬰兒潮尾、第二次嬰兒潮頭進入生育期。到2008年7月中國網民數量躍居世界第一時,這代人是其中的主力軍(參見圖2),稱得上是互聯網一代

90后:1992年鄧小平南方談話,明確、堅定了市場經濟改革,這是出生在市場經濟改革大潮中的一代。2012年6月中國手機網民數量首次超過臺式電腦,此時90后最大莫過大學畢業,在學習能力最佳、可塑性最強的年齡搭上移動互聯網的列車,可以稱得上是移動互聯網一代。

兩種不同的力量

供給方

當下,商業領域的各行各業基本為第一次嬰兒潮和第二次嬰兒潮時代的人把持,他們順應著改革開放的紅利。

第一次嬰兒潮時代的人在人生最黃金的青春時代遇上十年文革,個人學業遭受了重大挫折,加上意識形態和文革經歷的歷史重負,雙重因素的影響,使得當94年迎來信息科技大潮時,這代人雖處于青壯年時期,也無法抓住時代的機遇,甚至絕大部分人都無法融入這次浪潮(參見圖2)。

而第二次嬰兒潮時代的人個人成長幾乎沒有受到文革影響,并且在年少/幼年時期迎來改革開放,意識形態和文革經歷的歷史重負較之第一次嬰兒潮時代的人弱化甚多,加上1977年恢復高考,這代人學業進展順利。生來正當年,他們順應了信息科技浪潮。同時,整體而言缺乏第一代嬰兒潮時代的人與他們搶占先機,IT之巔幾乎被第二次嬰兒潮時代的人壟斷。

對于80后,如今開始邁入而立之年,在少數的產業點上已經搶班奪權,掌控話語權;而90后剛剛開始踏入社會、搶權奪勢。這兩股力量,在當下而言,于供給端力量薄弱。

需求方

第一次嬰兒潮時代的人邁入花甲之年,消費力開始下降;第二次嬰兒潮時代的人如今處于不惑、知天命的年齡段,消費的欲望和消費能力都正直黃金時期;邁入而立之年的80后,尤其是第三次嬰兒潮時代的人進入生育期,整體80后成為消費市場的生力軍;90后,初生牛犢不怕虎,在消費者市場可謂剛猛有余,開始全面展現消費力。

兩種不同的文明

新中國成立以來,我們經歷了兩次文明的轉型:改革開放使(shi)得封(feng)閉的、落后的文明開始轉向開放的、先進的文明。

隨著信息與互聯網技術的普及,汽車的普及,高鐵、飛機的普及,多種技術力量交匯于同一時期,大幅消弱了時空障礙和信息障礙,社會組織方式發生劇烈的變革,呈現網格化、扁平化、去中心化和動態化,使得人與世界、人與人連接方式及建立其上的相關的文化價值體系發生了根本性變化,引發又一輪文明轉型。

改革開放引領的文明轉型,深化在92年確立市場經濟改革之后,與第二次文明的轉型交融發展。如果以兩次文明轉型交融為界限,沒有融入的稱為舊文明一族,融入轉型的稱為文明轉型一族。那么:

作為出生在改革開放之后的80后,成長于市場經濟改革和互聯網興起的交融之中;90后,與市場經濟深化改革和互聯網大潮的交融同行。這兩代人自可算文明轉型一族。

第二次嬰兒潮時代的人,雖然在青少年時期即迎來改革開放,但是由于學業機遇的稀少、市場經濟改革大潮和互聯網浪潮,這代人無論是消費力量還是融入文明的轉型都出現巨大的分化。融入轉型的人,個體消費力相對較強,群體消費力絕對不弱;而未融入轉型的人,大部分個體消費力相對較弱,群體消費力相對沒有形成優勢。

第一次嬰兒潮時代的人,其中數量可觀、但比例較小的人抓住了改革開放的浪潮,但是絕大多數沒有融入到第二次轉型中,基本可以看作舊文明一族。

矛盾的突變

內交

綜合前文所述,顯然,把控著當下中國供給方主導權的陣列,已經出現嚴重分化:

IT之巔被文明轉型一族壟斷,而互聯網在中國甫一出現,并成為市場經濟的試驗田,公平、激烈的自由競爭環境,建立起用戶選擇的進化生態。

而舊文明一族幾乎是享受著三大紅利取得了如今在供給端的控制權:

1.市場紅利

長達三十年的計劃經濟,三年自然災害、十年文革的影響,改革開放時社會主要矛盾是落后生產力難以滿足人們日益增長的對物質文化有的需求。加上在1984年鄧小平首次視察深圳特區之前改革開放遭遇了重大的反復和停滯,長期的物質匱乏,供給的不足、不暢造就了相當長時間內的賣方市場和渠道市場。

2.政策紅利

由計劃經濟體制轉向市場經濟體制,由政府主導的政策、投資紅利和消費市場一直是經濟活動的強大力量。無論是國企改革這般的國退民進,亦或國進民退,還是投資拉動,相關的商業演化從不由大眾消費者投票決定。

3.人口紅利

改革開放之后,憑借良好的政策環境,豐富而又廉價的勞動力,在全球化浪潮中中國成為世界工廠,出口成為中國經濟成長的三駕馬車。然而,也正是受制于全球化浪潮,整體而言中國制造業喪失了獨立性,三十年的時間來不及也不可能完成西方制造業百余年的升級進化歷程,像耐克、寶潔、GE、IBM,以及曾經的諾基亞、摩托諾拉那樣以消費者為中心進化到制造業上游。

由三大紅利推動的商業演化,一直都離大眾消費者很遠,沒有建立起以大眾消費者/用戶為中心的市場經濟環境。時至今日:當物質不再匱乏、消費主體對物質有的需求從需求頂端下沉,當改革至今政策性紅利趨少,當八項禁令以來政府性消費市場急劇萎縮,當人口紅利行至拐點……一些列宏觀環境的變化,以及經濟發展必然應發的大眾消費者需求演化、上升,導致自身成功基石開始動搖。

外困

另一方面,需求方的主要力量集中在屬于文明轉型一族的80后、90后、第二次嬰兒潮的部分,以及屬于舊文明一族的第二次嬰兒潮的部分。文明轉型的一代開始展現絕對數量的優勢、通過購買力行使投票權和話語權來改變游戲規則。

基于以上的內交外困,供給方成為落后生產力、難以滿足消費者對于自我、情感、愉悅體驗的需求,新的供需矛盾成為主要矛盾。

在社會演化和技術進化雙重作用下,需求層次的變化和供需雙方主力處于文明轉型的兩端導致的新的供需矛盾,勢必將誘發商業的變革,這一輪的變革將屬于以80后為主體的文明轉型的一代。這可能也正是時下熱議互聯網思維的原因,其真正的需求則是全面建立以消費者/用戶為中心的市場經濟環境和適應文明轉型的商業生態。

文章為作者獨立觀點,不代表創投分享會立場

知名風險投資公司

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

創業聯合網是創業者和投資人的交流平臺。平臺擁有5000+名投資人入駐。幫助創業企業對接投資人和投資機構,同時也是創業企業的媒體宣傳和交流合作平臺。

熱門標簽(qian)

精華文章