文藝電影市場的春天來了嗎?

創投分享會注:創投分享會君在上周末參加了主題為《文藝片如何市場“破冰”》的第四期“伯樂電影沙龍”,《歸來》策劃陳肅、《白日焰火》營銷總策劃鄭玲、《萬箭穿心》總導演王競等諸多業內知名人士與會并發表了自己對文藝電影市場的推廣經驗或觀感。本文由伯樂電影沙龍當期主持人劉陽整理,原題《文藝片,市場破冰不是夢》,創投分享會略有刪改。

3月21日,在柏林電影節上獲得兩項大獎的《白日焰火》上映,取得過億票房,這在讓許多中國電影人感到驚喜和振奮的同時,也讓更多人對文藝片在這一年的表現充滿更多期待。由是,2014年被許多人目為中國電影市場的文藝片大年。

接下來的幾個月,張藝謀的《歸來》、許鞍華的《黃金時代》、張猛的《勝利》、王小帥的《闖入者》、婁燁的《推拿》將陸續上映。雖然離上映還有一段時間,但這些影片中的一部分已經進入了人們的視野。這在某種程度上意味著,與過去幾年相比,文藝片的市場關注度越來越高,中國電影市場正在經歷的這場內在的變化,或將為世界電影格局帶來新的氣象。

票房缺失是影片與觀眾之間的距離

過去許多年,中國的文藝片在一些重要國際電影節上獲獎并不是什么稀罕事,但是,中國文藝片“墻內開花墻外紅”也是一直備受爭議的話題。雖然國內電影市場的規模一直以令全世界矚目的速度快速增長,但能夠在國內市場獲得票房成功的國產文藝片卻并不多。

統計顯示,2000年以來在國際上獲得重要獎項的數十部影片中,票房過億的只有《色戒》《白鹿原》《白日焰火》等3部影片,雖然2011年上映的《桃姐》和2012年上映的《觀音山》也取得了逾7000萬元的較好票房成績,但更多影片的票房則不及1000萬元。

對于商業片來說,票房高低并不能成為衡量影片質量優劣的唯一標準;但另一方面,對于已經在思想藝術上具有較高水準的文藝片來說,票房的缺失卻意味著與觀眾之間的距離。

以2012年上映的影片《萬箭穿心》為例,該片曾獲得第三屆北京國際電影節天壇獎最佳女主角獎、第26屆金雞獎最佳女主角獎等獎項,影片上映后也一直維持了較好的口碑,但最終票房卻僅有252萬元,甚至不足該片成本350萬元。

對于這樣的結果,該片導演王競認為,《萬箭穿心》從投資立項開始的定位就幾乎放棄了市場,而僅僅志在于做一部能夠賣給電視臺、能夠在國際電影節上獲獎的影片。雖然影片最后的確實現了創作之初的這一目標,但一部優秀的國產影片,從立項伊始就放棄市場和絕大多數觀眾的做法,卻也讓人唏噓和遺憾。而這樣的影片,在中國電影中并不在罕見。

誠然,每部電影的出品方都懷有各自不同的定位和目標,但如果一部影片能夠在保持較高思想藝術水準的同時,獲得更多的觀眾支持和市場回報,又有什么理由拒絕呢?

究竟是創作人員和出品方對自己的影片沒有信心,還是對中國電影市場和觀眾沒有信心?或者說,究竟是文藝片一開始就主動放棄了市場和觀眾,還是電影市場本身確實無法很好地消化文藝片?隨著中國電影市場的高速發展,這越來越成為一個亟待厘清的問題。

用商業化理念化解觀影心態的壁壘

剛剛進入產業化發展第二個10年的中國電影,在觀眾固定觀影習慣尚未形成、閱片經驗相當有限的情況下,對于絕大多數觀眾來說,“文藝片”難免在某種程度上意味“曲高和寡”甚至“看不懂”。然而,創作者與受眾之間這種被標簽化的心理距離,并不是無法彌合的。

“把一部好電影進行文藝片和商業片的區分可能有些粗暴,但這種內在的微妙差異也確實存在。這意味著文藝片在走向市場的過程中,需要付出更多的努力。打個比方,商業片就像一個特別漂亮的姑娘,你只要讓人注意到她,大家就都會去看;文藝片則不一樣,這個姑娘有文化、有思想,但不一定漂亮,你就得想辦法讓人知道她有文化、有思想。”將于今年“十一”上映的《黃金時代》執行制片人程育海說。

對于《白日焰火》的市場成功,導演刁亦男表示,影片在創作之初就沒有放棄商業訴求,因此,在完成自我表達訴求的同時,他也在影片中注入了一些商業類型片的元素,如愛情、懸疑等。與此同時,該片營銷負責人鄭玲也表示,《白日焰火》的營銷過程中一直在著力挖掘影片的商業元素,同時將社會對影片的關注和討論從獲獎本身擴散開去,甚至將獲獎淡化處理。“畢竟對普通觀眾來說,獲獎還是太專業的話題,他們更關心影片中的故事和人物能和自己產生什么樣的關聯和共振,這才是讓他們走進電影院的根本動力。”鄭玲說。

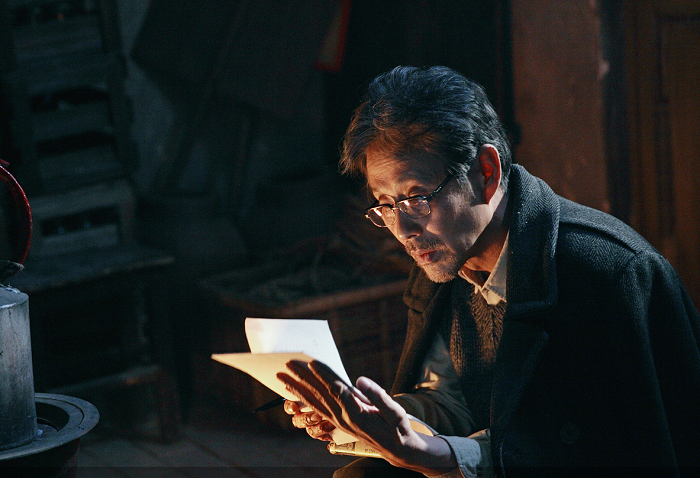

為了拉近與觀眾的心理距離,即將于5月16日上映的《歸來》顯然做了更多準備。對于一部以文革末期為時代背景的影片來說,《歸來》特有的歷史質感使它在吸引中年觀眾走進影院時并不困難,但同時,在以20歲左右的年輕觀眾為主體的中國電影市場,如何讓影片吸引更多年輕人走進影院,則成為片方思考的重點。“一方面,我們盡量將明星的號召力釋放到最大,鞏俐和陳道明合作本身就已經具有品牌號召力;另一方面,我們也想讓年輕觀眾意識到影片的思想性、藝術性絲毫不會削弱視聽享受的水準,因此我們制作了4k IMAX版本。”《歸來》出品方樂視影業宣傳部總經理陳肅說。

探索屬于中國電影自身的標準

事實上,“文藝片”本身就是個內涵和外延都邊界模糊的概念。在美國電影的表述系統中,中國電影定義的“文藝片”被表述為“劇情片”。而關于“劇情片”的界定似乎也建立在一種約定俗成的觀影心態和理解上——區別于商業類型片的影片就是劇情片,但這并不意味著,劇情片就不能兼備任何商業元素。

應當說,美國電影的這種分類,是在其工業化、市場化長期發展的基礎上形成的。對于已經相當成熟的市場和觀眾而言,他們對自己青睞和偏好的影片類型有較為清晰的認知,哪類導演的作品指向怎樣的目標受眾,都有較為明確的定位。而對于中國電影來說,無論影片類型的多樣化,還是分眾市場的出現,都還需要一個漫長的過程。

觀察近年來上映的文藝片票房區域分布不難發現,這些影片的票房爆發點都主要集中在一二線城市,尤其是北京、上海、廣州等一線城市。舉例來說,來自藝恩咨詢的數據顯示,《桃姐》在一、二線與三線及以下城市取得的票房絕對數非常相近,但如果引入各級城市的數量進行考量,一線城市18個、二線城市24個、三線及以下城市65個,則可以看出該片在不同經濟文化發展水平單個城市票房產出的差異仍然是較大的。

一二線城市的觀眾是過去十年中國電影產業化改革最大的受益者,大規模的現代影院建設和大量的影院觀影經歷,都讓他們中的不少人基本確立了自己的觀影偏好,也讓他們對影片本身的思想藝術水準有更高要求。但在近兩年才進入影院大規模建設期的三線及以下城市來說,商業片仍然將在未來相當長一段時間內具有更大的吸引力。而實際上,商業片對市場的持續開拓恰恰是分眾市場出現的基本前提,只有當市場具備了一定規模,觀眾的固定觀影習慣已經形成,不同的觀影需求才有可能出現,具有更高思想藝術水準的文藝片也才有更加現實和具體的消費土壤。

雖然文藝片在世界各國的市場成績都無法與商業大片同日而語,但《白日焰火》卻釋放出了一個重要的信號,也讓關于文藝片與市場的對話更加必要和迫切。“它代表了一種趨勢,觀眾已經對這樣的影片表示出興趣,市場對這樣的影片也有了一定的接受度。市場越來越細分、越來越多元了,這也讓文藝片與市場的對話更加必要和迫切,迫使我們在創作營銷的各個環節去考慮將文藝片更好地推向市場的可能性。”王競說。

觀察世界電影過去幾十年的發展潮流,以好萊塢美學為代表的商業電影和以歐洲電影美學為代表的藝術電影無疑是兩種最重要的電影美學體系,這也使得世界各國的電影在進行自我考量的時候不自覺地進入這兩種美學體系的范式。中國電影當前介于兩者之間的種種探索不僅僅是對觀眾和市場需求的回應,或許還將形成自身的美學體系和評價標準,在保證思想性藝術性較高水準的前提下,納入更多的商業元素,以更高的工業化水準進行更多的市場開拓,這或將推動世界電影格局迎來新的變革。

對電影產業感興趣且想定期圍觀伯樂電影沙龍上眾多大腕嘉賓的同學,可關注公眾賬號:伯樂電影觀察(bolemovie)

3月21日,在柏林電影節上獲得兩項大獎的《白日焰火》上映,取得過億票房,這在讓許多中國電影人感到驚喜和振奮的同時,也讓更多人對文藝片在這一年的表現充滿更多期待。由是,2014年被許多人目為中國電影市場的文藝片大年。

接下來的幾個月,張藝謀的《歸來》、許鞍華的《黃金時代》、張猛的《勝利》、王小帥的《闖入者》、婁燁的《推拿》將陸續上映。雖然離上映還有一段時間,但這些影片中的一部分已經進入了人們的視野。這在某種程度上意味著,與過去幾年相比,文藝片的市場關注度越來越高,中國電影市場正在經歷的這場內在的變化,或將為世界電影格局帶來新的氣象。

票房缺失是影片與觀眾之間的距離

過去許多年,中國的文藝片在一些重要國際電影節上獲獎并不是什么稀罕事,但是,中國文藝片“墻內開花墻外紅”也是一直備受爭議的話題。雖然國內電影市場的規模一直以令全世界矚目的速度快速增長,但能夠在國內市場獲得票房成功的國產文藝片卻并不多。

統計顯示,2000年以來在國際上獲得重要獎項的數十部影片中,票房過億的只有《色戒》《白鹿原》《白日焰火》等3部影片,雖然2011年上映的《桃姐》和2012年上映的《觀音山》也取得了逾7000萬元的較好票房成績,但更多影片的票房則不及1000萬元。

對于商業片來說,票房高低并不能成為衡量影片質量優劣的唯一標準;但另一方面,對于已經在思想藝術上具有較高水準的文藝片來說,票房的缺失卻意味著與觀眾之間的距離。

以2012年上映的影片《萬箭穿心》為例,該片曾獲得第三屆北京國際電影節天壇獎最佳女主角獎、第26屆金雞獎最佳女主角獎等獎項,影片上映后也一直維持了較好的口碑,但最終票房卻僅有252萬元,甚至不足該片成本350萬元。

對于這樣的結果,該片導演王競認為,《萬箭穿心》從投資立項開始的定位就幾乎放棄了市場,而僅僅志在于做一部能夠賣給電視臺、能夠在國際電影節上獲獎的影片。雖然影片最后的確實現了創作之初的這一目標,但一部優秀的國產影片,從立項伊始就放棄市場和絕大多數觀眾的做法,卻也讓人唏噓和遺憾。而這樣的影片,在中國電影中并不在罕見。

誠然,每部電影的出品方都懷有各自不同的定位和目標,但如果一部影片能夠在保持較高思想藝術水準的同時,獲得更多的觀眾支持和市場回報,又有什么理由拒絕呢?

究竟是創作人員和出品方對自己的影片沒有信心,還是對中國電影市場和觀眾沒有信心?或者說,究竟是文藝片一開始就主動放棄了市場和觀眾,還是電影市場本身確實無法很好地消化文藝片?隨著中國電影市場的高速發展,這越來越成為一個亟待厘清的問題。

用商業化理念化解觀影心態的壁壘

剛剛進入產業化發展第二個10年的中國電影,在觀眾固定觀影習慣尚未形成、閱片經驗相當有限的情況下,對于絕大多數觀眾來說,“文藝片”難免在某種程度上意味“曲高和寡”甚至“看不懂”。然而,創作者與受眾之間這種被標簽化的心理距離,并不是無法彌合的。

“把一部好電影進行文藝片和商業片的區分可能有些粗暴,但這種內在的微妙差異也確實存在。這意味著文藝片在走向市場的過程中,需要付出更多的努力。打個比方,商業片就像一個特別漂亮的姑娘,你只要讓人注意到她,大家就都會去看;文藝片則不一樣,這個姑娘有文化、有思想,但不一定漂亮,你就得想辦法讓人知道她有文化、有思想。”將于今年“十一”上映的《黃金時代》執行制片人程育海說。

對于《白日焰火》的市場成功,導演刁亦男表示,影片在創作之初就沒有放棄商業訴求,因此,在完成自我表達訴求的同時,他也在影片中注入了一些商業類型片的元素,如愛情、懸疑等。與此同時,該片營銷負責人鄭玲也表示,《白日焰火》的營銷過程中一直在著力挖掘影片的商業元素,同時將社會對影片的關注和討論從獲獎本身擴散開去,甚至將獲獎淡化處理。“畢竟對普通觀眾來說,獲獎還是太專業的話題,他們更關心影片中的故事和人物能和自己產生什么樣的關聯和共振,這才是讓他們走進電影院的根本動力。”鄭玲說。

為了拉近與觀眾的心理距離,即將于5月16日上映的《歸來》顯然做了更多準備。對于一部以文革末期為時代背景的影片來說,《歸來》特有的歷史質感使它在吸引中年觀眾走進影院時并不困難,但同時,在以20歲左右的年輕觀眾為主體的中國電影市場,如何讓影片吸引更多年輕人走進影院,則成為片方思考的重點。“一方面,我們盡量將明星的號召力釋放到最大,鞏俐和陳道明合作本身就已經具有品牌號召力;另一方面,我們也想讓年輕觀眾意識到影片的思想性、藝術性絲毫不會削弱視聽享受的水準,因此我們制作了4k IMAX版本。”《歸來》出品方樂視影業宣傳部總經理陳肅說。

探索屬于中國電影自身的標準

事實上,“文藝片”本身就是個內涵和外延都邊界模糊的概念。在美國電影的表述系統中,中國電影定義的“文藝片”被表述為“劇情片”。而關于“劇情片”的界定似乎也建立在一種約定俗成的觀影心態和理解上——區別于商業類型片的影片就是劇情片,但這并不意味著,劇情片就不能兼備任何商業元素。

應當說,美國電影的這種分類,是在其工業化、市場化長期發展的基礎上形成的。對于已經相當成熟的市場和觀眾而言,他們對自己青睞和偏好的影片類型有較為清晰的認知,哪類導演的作品指向怎樣的目標受眾,都有較為明確的定位。而對于中國電影來說,無論影片類型的多樣化,還是分眾市場的出現,都還需要一個漫長的過程。

觀察近年來上映的文藝片票房區域分布不難發現,這些影片的票房爆發點都主要集中在一二線城市,尤其是北京、上海、廣州等一線城市。舉例來說,來自藝恩咨詢的數據顯示,《桃姐》在一、二線與三線及以下城市取得的票房絕對數非常相近,但如果引入各級城市的數量進行考量,一線城市18個、二線城市24個、三線及以下城市65個,則可以看出該片在不同經濟文化發展水平單個城市票房產出的差異仍然是較大的。

一二線城市的觀眾是過去十年中國電影產業化改革最大的受益者,大規模的現代影院建設和大量的影院觀影經歷,都讓他們中的不少人基本確立了自己的觀影偏好,也讓他們對影片本身的思想藝術水準有更高要求。但在近兩年才進入影院大規模建設期的三線及以下城市來說,商業片仍然將在未來相當長一段時間內具有更大的吸引力。而實際上,商業片對市場的持續開拓恰恰是分眾市場出現的基本前提,只有當市場具備了一定規模,觀眾的固定觀影習慣已經形成,不同的觀影需求才有可能出現,具有更高思想藝術水準的文藝片也才有更加現實和具體的消費土壤。

雖然文藝片在世界各國的市場成績都無法與商業大片同日而語,但《白日焰火》卻釋放出了一個重要的信號,也讓關于文藝片與市場的對話更加必要和迫切。“它代表了一種趨勢,觀眾已經對這樣的影片表示出興趣,市場對這樣的影片也有了一定的接受度。市場越來越細分、越來越多元了,這也讓文藝片與市場的對話更加必要和迫切,迫使我們在創作營銷的各個環節去考慮將文藝片更好地推向市場的可能性。”王競說。

觀察世界電影過去幾十年的發展潮流,以好萊塢美學為代表的商業電影和以歐洲電影美學為代表的藝術電影無疑是兩種最重要的電影美學體系,這也使得世界各國的電影在進行自我考量的時候不自覺地進入這兩種美學體系的范式。中國電影當前介于兩者之間的種種探索不僅僅是對觀眾和市場需求的回應,或許還將形成自身的美學體系和評價標準,在保證思想性藝術性較高水準的前提下,納入更多的商業元素,以更高的工業化水準進行更多的市場開拓,這或將推動世界電影格局迎來新的變革。

對電影產業感興趣且想定期圍觀伯樂電影沙龍上眾多大腕嘉賓的同學,可關注公眾賬號:伯樂電影觀察(bolemovie)

知名風險投資公司

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

創業聯合網是創業者和投資人的交流平臺。平臺擁有5000+名投資人入駐。幫助創業企業對接投資人和投資機構,同時也是創業企業的媒體宣傳和交流合作平臺。

熱門標簽

精華文章