誰是BAT資本回報的最大贏家?

作者:蘇龍飛

阿里箭在弦上的IPO若實現,意味著又一個財富與資本神話的崛起,從而BAT一般無二地皆成為公眾公司。

BAT,這個取自中國互聯網三巨頭(百度、阿里、騰訊)首字母的名稱,已成中國互聯網界知名度最高一個簡稱,也象征著三巨頭遠高于其他同行的特殊地位。

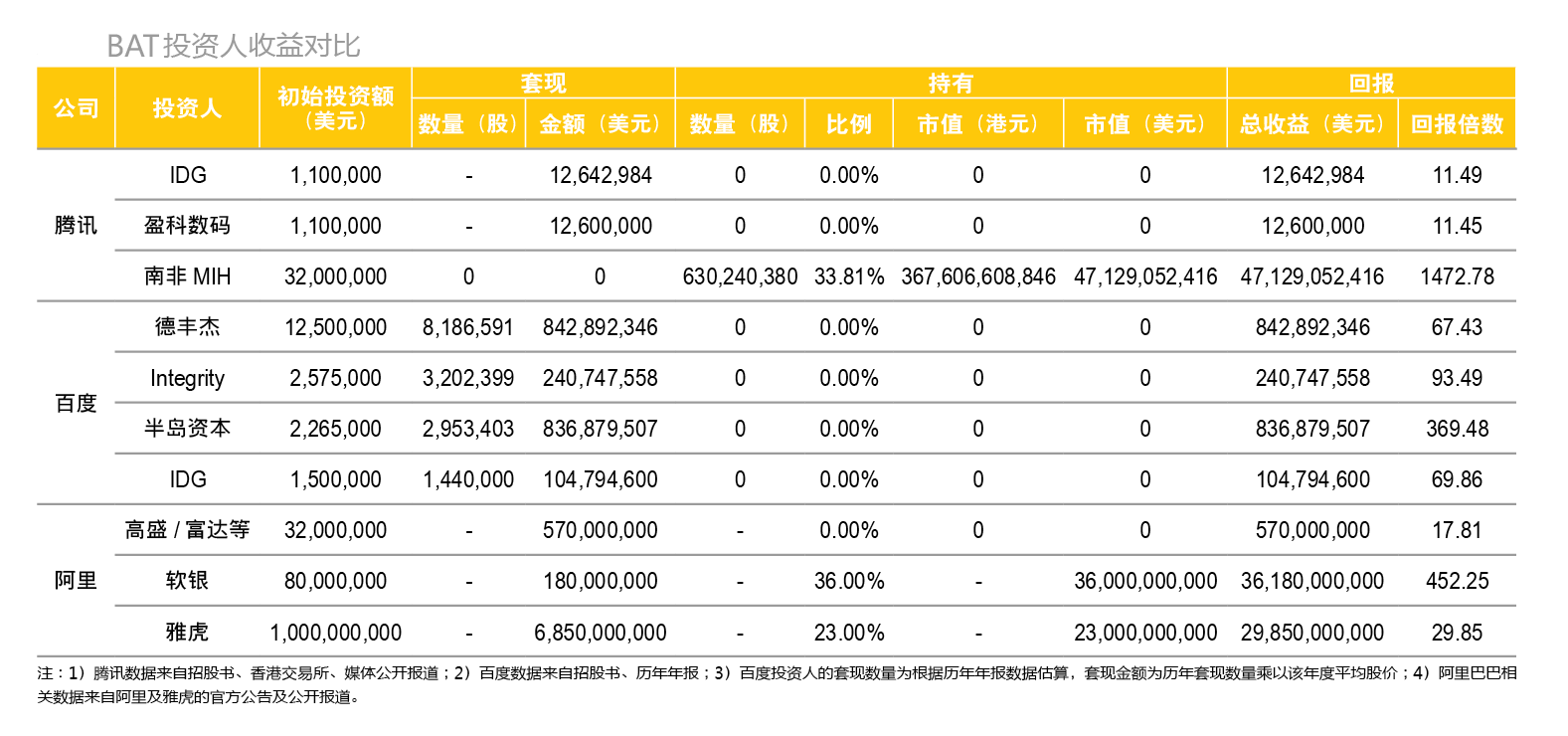

在BAT的投資人中,可謂幾家歡樂幾家愁。有的早早將股權退出套現,以至于至今追悔莫及;有的則至今一股未賣,坐擁數百億美元市值的財富。BAT背后投資人數百倍甚至逾千倍的投資回報神話,即便相較于硅谷最成功的案例也毫不遜色。

在BAT的投資人中,可謂幾家歡樂幾家愁。有的早早將股權退出套現,以至于至今追悔莫及;有的則至今一股未賣,坐擁數百億美元市值的財富。BAT背后投資人數百倍甚至逾千倍的投資回報神話,即便相較于硅谷最成功的案例也毫不遜色。

《新財富》根據2014年3月的平均股價或者估值計算,在曾入股過BAT的十余家投資方中,回報最低者為李澤楷旗下的盈科數碼對騰訊的投資為11.45倍,回報倍數最高者為南非MIH公司對騰訊的投資為1473倍。

騰訊:MIH創史上最高投資回報倍數

阿里:軟銀成最大贏家

相較于已經上市的百度、騰訊,未上市的阿里,其投資人的回報則無法逐一精確計算。在計算阿里投資人回報之前,我們先來簡單回顧一下阿里集團的融資史。(創投分享會注:5月7日凌晨,阿里巴巴集團已向SEC提交了招股文件)

1999年10月,高盛牽頭,聯合Investor AB公司及新加坡政府科技發展基金等投資方,共同向阿里巴巴投資500萬美元。

2000年1月,軟銀牽頭,聯合富達、匯亞資本、日本亞洲投資、瑞典投資、TDF等6家投資方,共同向阿里巴巴投資2500萬美元,其中軟銀投資2000萬美元。

2003年下半年,軟銀再次牽頭,聯合富達投資、寰慧投資和TDF,合計向阿里集團投資8200萬美元,其中軟銀的6000萬美元是單獨注資給淘寶網的。

2005年8月,阿里巴巴與雅虎結成戰略同盟,后者以10億美元現金外加雅虎中國的所有資產,換取阿里集團40%的股權。

其實,雅虎與阿里集團的這場交易,其復雜程度在中國互聯網界堪稱“前無古人”。這場交易實際由四筆交易組合而成。

交易一:雅虎以3.6億美元的代價,收購軟銀所持有的全部淘寶股權;

交易二:軟銀將套現淘寶股權所得的3.6億美元,拿出其中一半用于接手阿里巴巴前三輪投資人所轉讓的2770萬股阿里巴巴股票;

交易三:雅虎以3.9億美元的代價,收購阿里巴巴前三輪投資人(除軟銀外)所持有的剩余6000萬股阿里巴巴股票;

交易四:雅虎以2.5億美元現金+從軟銀手上購得的淘寶股權+雅虎中國的全部資產,換取阿里巴巴集團向雅虎增發2.016億股股票。

這四筆交易完成之后,阿里集團形成了三足鼎立的股東構成:雅虎持股40%,馬云團隊持股31%,軟銀持股29%。

這意味著:

其一,阿里巴巴除軟銀之外的前三輪投資人徹底套現退出,他們當初投入的總成本是3200萬美元,退出時獲得5.7億美元,回報17.8倍;

其二,軟銀也獲得部分套現,軟銀此前給阿里巴巴與淘寶的總投入是8000萬美元,如今不僅套現1.8億美元,還繼續持有阿里集團29%的股權;

其三,雅虎支付的10億美元,實際只有2.5億美元進入了阿里的口袋,其余部分都被阿里的前幾輪投資人套現瓜分掉了。

其一,阿里巴巴除軟銀之外的前三輪投資人徹底套現退出,他們當初投入的總成本是3200萬美元,退出時獲得5.7億美元,回報17.8倍;

其二,軟銀也獲得部分套現,軟銀此前給阿里巴巴與淘寶的總投入是8000萬美元,如今不僅套現1.8億美元,還繼續持有阿里集團29%的股權;

其三,雅虎支付的10億美元,實際只有2.5億美元進入了阿里的口袋,其余部分都被阿里的前幾輪投資人套現瓜分掉了。

雅虎入局阿里之后,馬云與其接連不斷的矛盾紛爭已是眾所周知,2011年爆發的“支付寶事件”更是令雙方劍拔弩張。

阿里三足鼎立的股權結構一直維持到2012年9月,此前馬云一直在為回購雅虎所持股權而與之談判以及為此籌措資金。2012年9月18日,阿里集團宣布,向雅虎支付63億美元現金、8億美元優先股、5.5億美元現金的知識產權許可費,總計76.5億美元代價,向雅虎回購其所持阿里股權的50%。未來阿里集團上市時,有權優先回購雅虎所持的剩余50%股權。

為了籌集支付給雅虎的總計68.5億美元現金,馬云先后引進了國開金融、中信資本等國資背景的財團,以及博裕資本等背景深厚的私募股權基金。

目前阿里集團的股權結構變得極為復雜,在阿里集團IPO之前,外界無法獲悉其全貌。根據阿里集團最近戰略投資銀泰百貨(001833.HK)時后者所發布的公告,目前軟銀持有阿里集團約36%股權,雅虎持有阿里集團約23%股權。(創投分享會注:招股書顯示,軟銀持有阿里巴巴集團797,742,980股,占比達34.4%;雅虎持有523,565,416股,占比達22.6%;馬云持有206,100,673股,占比8.9%;蔡崇信持有83,499,896股,占比3.6%)

據此可以大致計算雅虎及軟銀的回報情況。目前阿里集團的公認估值為1000-1200億美元,按照1000億美元的下限計算,軟銀持股36%,價值360億美元,加上此前套現的1.8億美元,賬面總回報為361.8億美元,是其初始投資額8000萬美元的452倍。雅虎持股阿里集團23%,價值230億美元,加上此前套現的68.5億美元,賬面總回報為298.5億美元,是其原始投資額10億美元的近30倍。

無論是相對的回報倍數還是絕對的回報金額,軟銀都是阿里所有投資人中最大的贏家。一筆投資帶來數百億美元的投資回報,目前只有騰訊和阿里創造了這樣的投資回報巔峰。即便是被稱為超人的李嘉誠,其單筆投資回報也未能達到如此神話級別。

騰訊:MIH創史上最高投資回報倍數

2000年前后,騰訊正處于揭不開鍋的狀態,由于服務器承載不起大量的QQ用戶同時在線,于是不得不采取一臺電腦只能一個QQ賬號在線的限制措施。

2000年3月,欲以100萬元賣掉QQ而未成功的馬化騰,終于等來了第一筆投資,IDG與盈科數碼各以110萬美元的價格換取騰訊20%的股份。

一年之后的2001年6月,南非MIH(Media Independent Handover)以受讓的方式成為騰訊的大股東。當時盈科數碼將其所持20%股權全數賣給了MIH,作價1260萬美元,IDG也以806.4萬美元的價格出售了12.8%股權給MIH,另外,馬化騰團隊也向MIH轉讓了13.6%的股權。騰訊于是形成了創業團隊、MIH、IDG各持46.4%、46.4%、7.2%的股權結構。

2003年8月,騰訊回購了IDG所持剩余的7.2%股權,代價約為457.9萬美元,騰訊的股權結構于是演變成創業團隊與MIH各持50%的股權格局,直至IPO前夕。

現在來算一下回報賬:盈科數碼投了110萬美元,股權在手上拿了一年轉手就套現了1260萬美元,回報超過11倍;IDG的情況與盈科數碼大體相同,只是IDG稍微多賺了幾萬美元。如果孤立來看,一年賺十倍的項目,在任何時候都可以說是非常成功的投資。但是在MIH的投資回報面前,盈科數碼及IDG則顯得著實寒酸。

根據騰訊招股書的披露,騰訊IPO時MIH的持股數為6.3024038億股(占比37.5%),而其2013年年報披露MIH的持股數依然為這個數字。換句話說,MIH自入股騰訊之后一股都未套現。

按照騰訊2014年3月的平均股價583.28港元/股計算,MIH的持股市值高達3676億港元,折合471.29億美元,而其在2001年的初始投資額僅為3200萬美元。據此計算,MIH于騰訊的投資回報倍數高達1473倍。

關于風險投資的回報倍數,最高者據稱是波士頓的ARD公司(American research & Development Corp )投資的DEC公司(Digital Equipment Corporation)。1957年前者向后者投入7萬美元,1971年這筆錢變成了3.5億美元,14年增值5000倍。

但這個投資回報倍數已成為一個無法考證的傳言,硅谷真正比較知名的投資回報標桿,要數紅杉資本投資雅虎、Google,Accel投資Facebook等。

1999年,紅杉資本向Google投資1250萬美元,Google上市后為其帶來50億美元回報,投資回報高達400倍。2005年,Accel向Facebook投資1270萬美元,Facebook上市后為其帶來90億美元回報,回報倍數高達709倍。

另一個達到投資回報之巔的,系紅杉資本1995年對雅虎的投資。據稱其初始投資金額為200萬美元,雅虎上市后一度增值至34億美元,回報倍數高達1700倍。但實際上這只是個被極度夸大了的傳言。

雅虎于1996年4月上市,根據當時官方披露的數據,紅杉資本持股521.2萬股,占比約為24%,按照上市首日收盤價33美元/股計算,其市值約為1.72億美元,賬面回報86倍。雖然此后雅虎的股價一路上漲至2000年1月10日436美元/股的歷史最高價,但紅杉資本遠未到此價位就已經早早套現了。

根據雅虎1997年年報披露,紅杉資本持股比例從上市之初的24%下降至9%,換句話說,當時的紅杉已經套現了大部分雅虎的股票,而在1997年末,雅虎的股價不過才70美元/股。1998年末,紅杉持有的雅虎股權進一步下降至3%,至1999年末紅杉已不再持有雅虎股份。

根據紅杉資本的減持情況及雅虎的歷史股價估算,紅杉于雅虎的實際投資回報大約在200-300倍之間,遠遠未到所傳言的1700倍。

相較而言,MIH于騰訊的投資回報倍數,則是沒有任何水分的—當初3200萬美元的投資額增值至2014年3月的471億美元,增值1473倍;如果按照2014年3月7日646港元/股的歷史最高價計算,則MIH的賬面投資回報為1631倍;只要騰訊的股價重返600港元/股上方,MIH的賬面回報也要超過1500倍。目前MIH還沒有任何要出售騰訊股票的跡象,而騰訊由于微信的崛起,其股價中長期依然看多,因而MIH在騰訊的持股回報日后突破2000倍也并非不可能。

回過頭來看,盈科數碼及IDG對騰訊的過早套現,現在只怕腸子都要悔青。假如它們不選擇轉讓給MIH,并且一直持有至今,則其投資回報在此前11倍的基礎上繼續增長1500倍,最終投資回報便是史無前例的超過1.5萬倍。當然,IDG作為標準化VC投資基金,也許不可能持有那么長時間,但小超人麾下的盈科數碼是完全有可能如MIH一樣長期持股的。

據稱,在IDG內部,當年賣掉騰訊股份被認為是一次“決策失誤”,“IDG有三大痛,騰訊是其中之一”。為什么短短一年時間就將騰訊股權轉手套現?只怕不是簡單的決策失誤所能解釋,更重要的原因其實是IDG和盈科數碼皆對騰訊看走眼了。但誰又能完全預料到,騰訊能成長為如此龐大的“企鵝帝國”呢?

接盤者MIH成了最大的贏家,不僅投資回報倍數創了紀錄,而且超過470億美元的凈收益額也是史無前例的。

MIH為南非傳媒巨頭納斯帕斯(Naspers)的全資子公司,其持股騰訊的471億美元市值對Naspers公司是什么概念呢?根據Naspers公司2013年年報數據,其在騰訊的持股市值,是其資產總額(99.75億美元)的4.72倍,是其年度總收入(74億美元)的6.36倍,更是其年度凈利潤(7.97億美元)的59.1倍。更為令人驚奇的是,2014年4月15日,Naspers的總市值僅有398億美元,竟然低于其持有的騰訊股票的市值。

百度:半島資本完勝德豐杰

百度的上市雖然也給投資人帶來了一場回報盛宴,卻沒有MIH之于騰訊那么炫目。

百度上市前共計進行了三輪融資:首輪融資于2000年2月完成,獲得半島資本(Peninsula Capital)及Integrity基金各60萬美元;2000年9月,由德豐杰(Draper Fisher Jurvetson)領銜,聯合IDG及第一輪投資人共同向百度投資1000萬美元;2004年6月,德豐杰、谷歌、半島資本等8家投資方,合計向百度投資1500萬美元。

IDG投資百度的時間點與其入股騰訊前后僅僅相差幾個月,但是其對百度的持股一直持續到了百度2005年IPO之后,而對騰訊的持股卻僅有一年,這更加折射出IDG當時對騰訊的不看好。IDG對百度的投資額為150萬美元,百度上市之后IDG累計套現總額約為1.05億美元,回報倍數接近70倍。

百度的投資人中,回報倍數最高者當屬入股最早的天使投資人半島資本,這家由美國人Robert E. King掌管的基金先后向百度投入226.5萬美元,在百度IPO之后的持股比例為9.1%,最終的套現總金額達到了8.37億美元,回報倍數高達369倍。半島資本的套現金額,幾乎要超越百度的最大投資人德豐杰。

德豐杰總計向百度投入1250萬美元,在IPO之后為百度的第一大股東,持股25.3%。根據百度歷史股價及德豐杰歷年減持情況估算,其套現總金額約為8.43億美元,投資回報約為67倍。

如果扣除投資成本,半島資本的凈賺額甚至要高于德豐杰。半島資本原始投資226.5萬美元,套現額8.37億美元,凈賺8.34億美元;德豐杰原始投資1250萬美元,套現額8.43億美元,凈賺額8.3億美元。

半島資本的初始投資額遠小于德豐杰,但無論是投資回報倍數還是收益凈額,前者皆完勝后者。之所以如此,是因為德豐杰持有的百度股票套現時間遠遠早于半島資本,未能分享到百度上市后的增長紅利。

根據百度年報披露,2005年末德豐杰持股比例為15.57%,較百度該年8月上市后其25.3%的持股比例已大幅下降。而在百度2006年年報中,德豐杰已從股東名單中消失,其持股比例至少應已降至5%以下,或已全部套現完畢。半島資本的套現速度則遠不及德豐杰,從百度上市之初持股9.1%,直到2010年才全部套現完畢。

文章為作者獨立觀點,不代表創投分享會立場

知名風險投資公司

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

創業聯合網是創業者和投資人的交流平臺。平臺擁有5000+名投資人入駐。幫助創業企業對接投資人和投資機構,同時也是創業企業的媒體宣傳和交流合作平臺。

熱門標(biao)簽(qian)

精華文章