羅振宇申音分手幕后:是要講出什么大故事?

終于走到了這一步,是分手,也是升級。

5月17日(前天),中國商業界最大的新聞不是“世界電信日”,而是互聯網知識社群第一品牌《羅輯思維》的創辦者分手。羅振宇、申音各奔東西,相忘于江湖。羅振宇將率《羅輯思維》進行重大升級,繼續前行。而連失羅振宇、王凱之后,申音也在籌備推出新的產品。

對于大部分的圍觀者和表態黨來說,也許沒有意識到,這一次分手事件,八卦恰恰是最不重要的。除了對當事人難免頗有消耗之外,其實帶給新媒體行業一個充滿正能量的積極信號:狂歡了兩年、剛剛出現價值分化的自媒體業,開始具備了講出大故事的可能性。因此,這次分手將會成為一次中國自媒體商業化升級的標志性事件,還忙著八卦而不是建設的人,未免太遲鈍了些。

第一知識社群《羅輯思維》

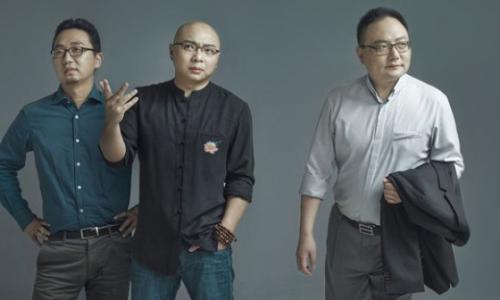

2012年12月21日,傳說中的世界末日,知名傳媒人羅振宇、NTA傳播創始人申音、資深互聯網人吳聲合作,打造了知識型視頻脫口秀《羅輯思維》。三人分工是:羅振宇是產品、社群和品牌的核心,申音負責日常運營服務,吳聲出任總策劃。

一年內,它由一款互聯網視頻產品,逐漸延伸為最先鋒的中國互聯網知識社群第一品牌。活動、出書、會員“羅利”、社群征婚、霸王餐、頭采茶、C2B訂制等風風火火,一系列創新玩法讓行業內外目瞪口呆。

僅在去年12月27日,《羅輯思維》在名為“史上最無理的會員招募” 的第二次社群招募中,一天便輕松募集800萬元。在募資結束后第二天,我撰寫了《社群電商興起》,首次披露了在VC圈對《羅輯思維》的估值上限已達1億。這篇文章僅在微信朋友圈中就被分享了1萬多次!網絡轉載無數,可見人們對新趨勢之重視。

其實,從那個時刻開始,《羅輯思維》的創辦者們就已經站在了一個戰略分水嶺上:繼續做大自媒體,還是從自媒體升級成為社群商業?如果能夠真正從“魅力人格體”成長為擁有200多萬會員的超級社群,以C2B方式反打電商,未來不可限量。

然而,面對過去、面對未來,大家各有想法。如果選擇走老路,那么魅力人格的承載者難免感到潛在價值被遏制;而如果升級,那么對原有運營者的能力和心態必然將帶來巨大挑戰。至此,分手已不可避免。其實雙方已經談判一段時間了,包括我在內的許多人都知情。

隔空微博,點到為止

5月17日晚(wan)上消息爆(bao)出,圈內(nei)嘩然(ran),連我(wo)都(dou)接到了(le)十幾次問(wen)詢(xun)。與這3人(ren)都(dou)交情匪(fei)淺,細(xi)節不便透露(lu)。原文(wen)照錄雙方隔空喊話的(de)微博如下,自己體會:

幾個小時后的5月18日凌晨3點多,申音連發2條微博:

“謝謝大家關心,羅輯思維是我和羅老師共同創建的獨立新媒公司其中一個項目,因為大家支持團隊努力,僅一年半就有200萬微信用戶,視頻也有過億人次觀看。由于對未來發展方向各有想法,羅老師有意獨自運營這個項目,諸多事宜我們仍在一一協商,一切都會以我們的用戶和合作伙伴為重,一切都會有禮有信有量。

我們對于內容產業的未來仍然充滿期待,我們堅信互聯網可以幫助更多有趣有料的人脫穎而出,我們還會探索新的合作模式。只要初心沒有改變,一切玩法可以重來,這場十年的互聯網實驗現在才剛剛展開。對羅輯思維也對自己說一句:好好做,莫著急。”

5月18日上午8:59,想是早晨看到消息,羅振宇只發了1條微博:

“當時張偉平和張藝謀鬧分家,還在想張藝謀為什么一言不發。時過境遷才發現,手藝人還是拿手藝說話。其他都是扯。張導牛逼。————看電影《歸來》有感。”

君子絕交,不出惡聲。字里行間,點到為止。無論羅振宇抑或申音,都是體面人,知道如何給自己、也給對方保存體面。但核心意思,圍觀群眾基本都懂了。

工業化思維下的治理模式之殤

不少人在分析“羅申分手”事件,但到目前為止,搞清楚這三個基本關系的人還沒有:NTA與獨立新媒的關系,獨立新媒與《羅輯思維》的關系,羅申問題不可調和的本質。

事實上,NTA是申音創辦的從事社會化媒體公關的公司,生意一直不錯,但與《羅輯思維》沒有直接關系。而獨立新媒是其后申音與羅振宇合作創辦的自媒體運營公司,除了羅輯思維,還曾經嘗試運作《凱子曰》及其他自媒體,當然最成功的是《羅輯思維》這個項目。

獨立新媒剛成立時,我當面和申音說你們這是“類經紀人模式”,申音說“你一句話就說破了”。羅振宇與申音的合作,本來就像明星和經紀人的合作。在這個生意中,核心是明星、是承載“魅力人格”的那個人,粉絲追隨的自然也是他。就像李宇春、黃曉明一樣,粉絲追的不是經紀公司,是偶像。

這種模式下,傳統工業時代的股份比例只是一個表象,真正強勢的是明星。站在冷酷的商業角度看,誰影響用戶,誰影響勢能,資本跟誰走。但問題是,在當前《公司法》的條款和公司治理結構的現實狀態中,都還是必須以股份比例作為最終的權力分配和利益分配依據的,這就造成了實際上的價值倒置——價值在明星身上,而股權在經紀公司手里。

所以,只要羅振宇希望獲得更大的自主權和發展空間,只要合作模式采取的是傳統經紀人模式,走到今天這個結局是必然的。這其實是一個知識型的創新公司在公司治理上遇到的新課題:業務是互聯網的創新業務,治理卻是工業模式的治理;業務的特征是風險偏好、擁抱不確定性,治理的偏好卻是風控偏好、追求高度確定性;隨著模式的變化,價值不斷的在不同主體間轉移,但股權的調整和股東的心態卻難以適應。這種情況下,一旦遇到戰略抉擇,必然火星撞地球。

往后一想,羅振宇的《羅輯思維》、王凱的《凱子曰》先后離去,對申音也未必就是一件壞事。痛定思痛,反思模式,重新開發新產品,才是真正的放下。

《羅輯思維》向何處去?

透露一下從不同渠道獲得的今后《羅輯思維》的幾個硬信息:

《羅輯思維》品牌、用戶及相關權益會歸入到一個新公司,徹底從自媒體運營轉型為社群平臺商業的定位。羅振宇將是大股東,吳聲據說還是總顧問,同時會引入商業經驗豐富的其他股東。

《羅輯思維》將進行重大產品升級,推出子產品“羅輯實驗”,具體細節非常顛覆、好玩。到時出來了,參與感受下就明白了。

某互聯網巨頭將和《羅輯思維》簽署戰略合作協議。據說也是幾家巨頭爭搶,最后給出了“極其優惠的條件”,當然不是作為自媒體、自視頻,而是作為戰略級新業務。

所以,很多人認為經過此次分手,《羅輯思維》估值會走低,在這里斗膽打個賭:我認為不出半年,《羅輯思維》的估值一定會在1億人民幣以上,并且能被實際注資驗證。不服來賭,倘若我輸,我在雕爺牛腩包場一次請吃頂級套餐。

之所以這么敢賭,是因為一個判斷項目的常識:VC、巨頭、廣告主看重的,除了200多萬忠實用戶,更重要的是這個社群具有的高黏性,及由此帶來的強勁勢能。這個勢能的秘密就是2個字:連接。

自媒體如何講出大故事

這個最先鋒的互聯網趨勢社群,一不小心也成為了自媒體商業升級的標準樣本。

因為以前自媒體的商業化往往停留在“自商業”這個層面:靠魅力人格體做做力所能及的周邊生意,說到底還是玩自己。

但羅輯思維將要走的路,非身處風口者很難理解——我判斷會是一個“勢能生意”,這也是當今互聯網生意模式的核心,更是投資者最看重的決策依據——所謂“勢能”模式,就是魅力人格并不變現,而是拉動社群形成和壯大,當社群規模超過群體智慧的臨界點之后,社群本身會進入自組織、自運行的狀態中。說白了,“勢能”這種資產與以往所有資產都不同,越用越有價值,消耗就是積累。如果你不相信這一點,就說明你并不真正相信互聯網的力量。

這樣的模式,對創始人,對用戶,對VC,對利益相關者,對圍觀者,對合作伙伴都是考驗。考驗的是格局、胸懷、膽量和商業智慧。這的確是一場為期十年的互聯網趨勢實驗,我認為,這也是一個具有增量思維的“微生態”,生態系統天然多贏。

互聯網公司中,核心產品經理、技術人員的待遇超過不少高管早已不稀奇。因為互聯網充分認識到了“產品”的價值,其它人說穿了都是圍繞產品提供服務而已,處于次優先級。

這一次《羅輯思維》分手,再一次昭示:互聯網時代會越來越重視人的價值,而不是傳統工業社會的權利分配。誰有牛人、誰有牛產品,誰才有話語權。

對所有自媒體、自商業的人來說,羅輯思維之所以能夠講一個遠遠超越自商業的大故事,是因為產生的“連接”價值更大。互聯網對人的價值,是自由人和自由人的連接。作為連接的樞紐,接口的可能性越多,越有價值。

這和張小龍對微信的定位何其相似?

結束語:

這是一個互聯網領域“明星換了經紀人”的故事,更是一場從自媒體出發、最后蛻變為社群商業的大冒險、大實驗。

相濡以沫,不如相忘于江湖。對申音來說,放下過去,尋找下一個新產品。對羅振宇來說,《羅輯思維》會更兇猛地往前跑!大家都翻篇了,向前走,不必回頭。

對圍觀者來說,我們所要做的,是思考如何創造真正屬于自己的“超級連接”。

(本文僅代表作者觀點。王冠雄系IT經理人、觀察者。微博@互聯網信徒王冠雄,微信公眾號【王冠雄】)

文章為作者獨立觀點,不代表創投分享會立場

知名風險投資公司

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

創業聯合網是創業者和投資人的交流平臺。平臺擁有5000+名投資人入駐。幫助創業企業對接投資人和投資機構,同時也是創業企業的媒體宣傳和交流合作平臺。

熱門標簽

精華文章