本周十大互聯網前沿趨勢

1?裸眼3D投影——距全息技術更進一步

來自MIT媒體實驗室的Camera Culture團隊正在研發一款新型3D視頻投影系統。

這款投影儀的核心是液晶調節器的一對平面顯示屏。以特定的角度利用光學原理形成3D影像,這種影像能隨著觀眾觀影角度的變化而變化。調節器以240次/秒的速度更新畫面。MIT的系統采用了數據壓縮算法,能反復復制圖像邊緣,提供對比度高且更明亮清晰的畫面。

提高畫質的另一種方法是改變光帶之間的相互影響,用這種方法能夠讓該系統能獲得更高的分辨率。除此以外,MIT的系統不是簡單地放大畫面、減少3D投影的視野區域,正相反,該系統將像素一一伸展開來。

不過這款系統只是一個權宜之計,作為用戶們從傳統2D系統到全息技術的一個過渡,后續還要研發出更成熟的技術。

********************************

2?能裝進一個細胞中的納米發動機

德克薩斯大學的Cockrell工程學院制作出了世界上體積最小、速度最快、運行時間最長的納米發動機。

這款設備構造簡單,由三部分組成,各部分之間由一種利用直流、交流電場的技術連接。它的長寬高都小于1微米,這意味著它能夠在單細胞中運作。相比于之前的設備,它的工作壽命要更長,能將電能轉換成機械能,保持每分鐘18000次的轉速,而且在此速度下能持續運行15小時。

發動機的機動性非常強,這讓研究人員能很好地控制這款發動機的轉動,甚至能與其它發動機同步運作來提供更強的驅動力。這款納米發動機表面攜帶了生化材質,配合目前的轉速,能夠完美地將這些材質釋放出來。因此,理論上在納米級別設備中這款發動機自身能夠作為一個高效的藥物傳輸媒介。

這款發動機將被用來驅動納米機器人,向人體內的疾病細胞輸送藥物。

************************************

3?多人虛擬現實游戲——真正的身臨其境

Zero Latency開發虛擬現實技術,可以將用戶和肢體動作映射到游戲場景中,從而進行多人虛擬現實游戲。

該公司開發的反轉虛擬現實系統包括一個私人定制的背包當游戲玩家在 50 平方米(540 平方英尺)的場地行走、跑、蹲、跳、尖叫、射擊或躲避游戲中的僵尸時,安裝在設備上的一系列攝像頭會定位和跟蹤玩家的肢體和塑料手槍。佩戴好設備后,玩家不需要任何操縱桿和按鈕,就可以將自己的實際動作映射到游戲中。

這種虛擬現實體驗是非常激烈的,玩家在游戲過程中會體驗到所有的驚險和刺激。同時,室外的顯示器也能展示玩家眼中的場景,用戶的朋友們也可以身臨其境地感受它帶來的魅力。

目前,該公司打算將這套系統推向市場。預計在11月份,我們將能體驗這款游戲。

*************************************

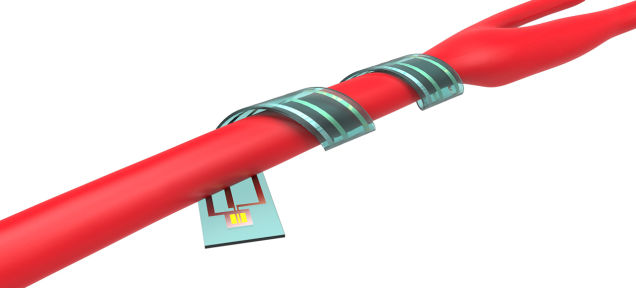

4?可環繞在血管周圍的電路板

德克薩斯大學達拉斯分校的研究團隊制作出了一種薄膜晶體管,它足夠柔韌,可以環繞在神經元和血管周圍。

研究人員將可記憶形狀的高分子鍛壓在薄膜晶體管電路上制成芯片,它在室溫下很堅固,但在人體溫度下會變得柔韌,易變形。在測試中,在植入老鼠體內后,薄膜晶體管可在組織中環繞成直徑只有2.25毫米的小管,在柔韌易變形的同時還能保持傳導性。

這種技術一旦成型,我們將能在更小的身體組織中植入更多傳感器,用來檢測健康數據。

********************************

5、能承受300度高溫的耐高溫微芯片

德國弗勞恩霍夫電子電路域系統研究所(IMS)的研究人員開發出一種新型的高溫工藝,可以制造出超緊湊型耐高溫微芯片。

研究人員采用了一種特殊的高溫硅絕緣體(SOI)CMOS工藝,通過絕緣層來阻止影響芯片運作的漏電電流的產生。此外,研究人員還使用了金屬鎢,其溫度敏感性低于常用的鋁,從而延長了高溫芯片的工作壽命。相比于市場上專門的高溫芯片(最小尺寸1微米),IMS開發的微芯片尺寸僅有0.35微米,并怡然保持著應有的功能。

除了用于地熱能、天然氣或石油生產外,該微芯片還能用于航空業,例如放置于盡可能靠近渦輪發動機的位置,記錄其運行狀態,確保其更有效、更可靠地運行。

*************************************

6?量子導航定位——比GPS更精準

英國國防科學與技術實驗室(DSTL)正在研究一種以超冷原子為基礎的加速計——量子定位系統(QPS)。

該技術基于一種經過處理的超低溫的原子,這種量子態很容易受外力干擾而破壞。這時用一束激光來跟蹤監測干擾造成的任何變化,就能計算出外力大小。該QPS樣機就像個1米長的鞋盒,一開始只能沿一條軸線工作,加入另外兩套激光器和捕獲的原子之后,就能協調三維方向的運動了。該項目計劃利用這種儀器為潛艇進行精確定位和導航,從而代替在水下失靈的GPS系統。

目前該QPS尚未完成,它還不能把微小的萬有引力效果和船只運動造成的加速區分開來。但是可以預見的是,這種技術將在導航和武器領域大顯身手。

*************************************

7?最接近人手的3D打印仿生手

英國義肢技術公司Touch Bionics研制出3D打印仿生手i-limb。

i-limb的五根手指中每一根都采用了單獨供電方式,而大拇指還采用了可旋轉的設計,可以用來模仿比較復雜的手勢動作,比如用鑰匙開門、拿名片等。它的每根手指都有都擁有24項抓握能力,它們能通過計算機對安裝在手腕處的電極進行信號接收處理,不過這種肌肉信號的控制目前使用的難度要比應用控制稍微大一些。

值得一提的是,i-limb可以通過Android應用來進行控制,這也使它成了全球首個能夠通過移動應用進行控制的上身義肢。

該公司希望借由“控制芯片”這種藍牙設備來觸發特定的控制模式,來完成義肢的一次“革命”。

*********************************

8?中場無線傳輸——為體內設備供電

斯坦福大學的助理教授Ada Poon開發了一種新型無線充電系統。

Ada Poon根據電磁波在遠場、近場的特性,整合了兩種傳輸方式。她設計了一種供電設備,可發射特殊的近場電磁波。當這種電磁波從空氣傳到人體的時候,能夠改變自己的特性,增強傳播能力。她把這種技術叫做“中場無線傳輸”。通過這種技術,人們可以向心臟或大腦中的微型植入物傳輸能量,而這是目前的近場傳輸系統無法做到的事情。

該技術尚未進行人體測試。不過,這種新型的無線傳輸方式將為醫用可植入電子設備或者一些特殊的治療方案的提供可能。

*******************************

9?太陽能電池板、觸摸屏合二為一

蘋果的一項全新專利可為將來的太陽能供電移動設備鋪平道路。

這項新專利描述了一種將太陽能面板嵌入到觸摸屏的方法,該面板內含一層觸摸感應器,可以完全適配于柔性屏幕模塊。很明顯,這種設計可以節省太陽能電池板的占用空間。新專利所描述的其中一項技術是將太陽能電池背向觸摸感應元件(或顯示屏)放置。這種設置能夠通過其他方式引導光線進入感光元件,比如說通過設備的開口,甚至可以在設備內部使用光纖材料來改變光線的方向。

對于太陽能供電的可移動電子設備,這將是一項關鍵的技術。并且,它也可以作為現有供電手段的一個補充。

**********************************

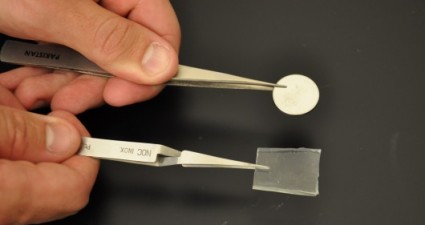

10?經過橡皮泥改良的鋰電池

加州大學河濱分校Bourns工程學院的研究人員可發了一種方法,可以用橡皮泥的成分將鋰電池的充電壽命提高到行業標準的3倍。

研究人員用橡皮泥中的一種變異成分——二氧化硅來創建一個新的納米管陽極。相比基于用碳做的陽極,納米管陽極的能量容量是前者的3倍。而且這種納米管可以循環100次仍然能保持能量儲存。

目前,研究人員正在研究如何將這個過程擴大到商用水平。這一研究有望進一步增強移動電子設備的實用性。

文章為作者獨立觀點,不代表創投分享會立場

知名風險投資公司

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

創業聯合網是創業者和投資人的交流平臺。平臺擁有5000+名投資人入駐。幫助創業企業對接投資人和投資機構,同時也是創業企業的媒體宣傳和交流合作平臺。

熱門標簽(qian)

精華文章