李錄:現代化十六講(之一、二)

創投分享會李岷注:

先來說幾句解釋,也是推薦。

今天這篇創投分享會頭條與平時有很大不同。它沒有關注產業、微觀、圈里是非。它不那么通俗、生動,不太易懂。它甚至都不是一篇獨立完整的文章——在接下來一周時間里,我們會以差不多兩天一次的頻率向你全部推送完這個橫跨東西與文理、縱貫上下萬年視野的現代化十六講系列(每次發兩個篇章)。為了表示對這個系列的重視與欣賞,我們特地將它的第一次亮相放在頭條位置予以推薦。

這個系列關注的是個大詞:現代化。從人類文明的軌跡開始,最后落腳于中國乃至整個人類社會的現代化挑戰與去向。

讓創投分享會頭條暫時脫下軌,看下星空吧。

我也曾經問過作者李錄,你這么大張旗鼓傾心盡力地討論現代化,跟你做投資有什么關系?他回答說:做投資就是做預測,你必須整體性思考與掌握一個國家政治經濟文化的情況,想想未來10-30年會發生什么(你才有可能勝出)。“舉個例子,如果誰能提前看到2000年的科技泡沫破滅或者2008年的金融危機,誰就能獨善其身。商業成功的主要含義在于你能幸免于災難。”

是的,李錄的主業是投資。他發起創建的喜馬拉雅投資基金已有17年的投資記錄,并連續經年取得不菲戰績。但他對此相對低調。在投資風格、人生理念、乃至哲學價值觀上,巴菲特的老搭檔查理·芒格是他的引路人,過去十多年賦予他很深的烙印。甚至今天李錄之所以會拿出這么一個現代化十六講系列,一方面固然來源于他少年時即有的宏觀視野與志趣,另一方面,我覺得這與他從投資大師芒格那學到的路數:建立超越狹義投資而深入到社會政治文化人性腠理之下的綜合思辨框架,也有很大關系。

我第一次跟李錄見面相識,是數年前在美國巴菲特股東大會上。那一年好像正逢他推動國內出版(順便提一句,這本書非常值得反復閱讀)。于是,我那時借著書里序言《書中自有黃金屋》第一次感受到該文作者李錄,這篇序言充分展現了李錄對導師芒格及其投資風格的理解,更有對其情懷與風度的尊崇。一個頂級聰明、點石成金的人,能如此平靜低調地與環境、自我、生活相處,不卑不亢、約束自律、自在快樂——芒格老人這樣的境界,或許也正是投資家李錄真心向往并在追求的吧。當然,我也第一次欣賞到李錄不事張揚、誠懇縝密、娓娓道來中頗有后勁的文筆。

李不是一個專業作家,我想他之所以偶爾寫這寫那,是想總結一些思考結果,明確自己的思維框架;而愿意將其予以發布,完全是出于分享與交流的樂趣。幾個月前,創投分享會曾轉載過他一篇《》 ,據說是來自他今年的生日口述,而這個現代化十六講系列,其原型文本,則是來自他去年的生日口述。在最初版本基礎上,李錄又重新予以修訂,甚至局部重寫,歷經幾個版本,才確定最終發表版。這么一篇用將近四萬字濃縮對人類社會現代性闡釋與展望的文字,里面包含的知識點與信息量巨大、但思路轉換及學科嫁接得又恰到好處。我對你的閱讀建議是:如果有心探究這個話題,請陸續把它下載到各種云筆記或者打印出來,找一個集中的時間,慢慢讀!常規的、對一個網頁幾十秒、分把鐘的瀏覽習慣,是當不起這么一篇文章的。

感謝李錄對創投分享會平臺的看重與信任。他將自己傾注心血的這個系列,選擇首發創投分享會,并不是說我個人跟他交情有多深——實際上,我跟李先生只見過有限的兩三次面。他是認真做了調查詢問的,看這個網站,問身邊朋友評價,也問我的意見,最終決定交給創投分享會來發。這個選擇的過程,已讓我對他做事嚴謹的風格有所感受。他希望借助創投分享會平臺,讓這個系列得到更多科技界、商界、知識界有識之士的關注,以至獲取到一些高質量的交流。如果您看完這十六講之后、或在此過程中有任何感想、觀點,歡迎隨時在文下評論分享,或寫信給我(limin@huxiu.com),對有見地的觀點,哪怕完全與文章交鋒的觀點,我一定代為轉達。

我在李錄《TED演講》中看到這句話:“那些在最前沿推動人類發展的通常是這樣的人——聰明過人,野心勃勃,且具有人類學家 E.O.Wilson所說的利他主義基因。”這個現代性十六講系列,讓我想起了這個句子。因為它對整個現代文明進程的解讀,恰好帶有這樣的特質:聰明過人、野心勃勃、利他主義。

下面,祝你享受這趟營養豐富但絕不輕松的旅程。

(一)導論:老問題與新史學

1840年的鴉片戰爭,讓絕大多數中國人開始在落后挨打的痛苦中思考三個問題:為什么中國與西方差距如此懸殊?中國如何能夠趕上西方?趕上以后的中國會是什么樣的,是否還能重現往日的輝煌?一直到今天,這三個問題還縈繞在國人心頭,不斷引發各界精英探討。與此同時,從大概二百五十年前開始,作為歷史同期領先者的西方精英們,也開始深思這一新世界格局背后的原因:和世界其他地區相比,西方已經遙遙領先,這種領先優勢在此后的兩百多年迅速形成西方對全球的統治。為什么西方能夠統治世界?這種統治能否持續下去?

東西兩方的問題雖然看上去“幾家歡喜幾家愁”,但實際上是同一個問題的兩面。 在過去兩百多年里,無論是在中國還是西方,東方的衰落和西方的領先一直都是世界各界精英關注的核心,圍繞此話題涌現出各類理論、學說,但是到今天為止尚未形成一個共識。已有的學說似乎在解釋歷史和預測未來上都有局限,它們最大的共同點就是所選取的歷史區間相對較短,有些可以追溯到過去上百年,最多至千年的歷史,歷史視野仍嫌不足。李鴻章所言中國在1840 所面臨的是一場“三千年未有之變局”實屬一個深刻洞見。然而直到近代,人類對歷史的考據主要靠文字記載,而文字在西方有五千五百年歷史,在中國有三千三百多年歷史,相對于整個人類進化史來說,文字記載的歷史只占不到百分之一。用百分之一的歷史顯然不足以追溯闡釋整個人類進化的歷程,加之傳統史學本身也有偏見和局限,僅憑文字史的視野并不能完全回答上述問題。

所幸的是,傳統歷史學在過去幾十年里發生了根本性的變化,一系列科學學科取得突破性進展,給人們理解更長期的歷史提供了全新的工具。

1949年考古學Radio Carbon dating放射性碳定年法技術正式被發現,這種技術可以使用碳元素同位素的半衰期來比較精確地檢測一種物件的歷史年代。新的檢測技術再加上基因技術,使得考據文字出現之前的歷史有了一個飛躍性的進展,從此在全球各地不斷發掘出來的文物就成為了比文字更為重要的考古依據。

50年代之后DNA結構的發現讓生物學進入了一個快速發展的時期,正式催生了分子生物學、遺傳生物學、進化生物學,等等。這些學科和其他學科結合,讓科學家對人類本身的進化歷史第一次有了比較完整的了解。生物學家E.O.Wilson在2012年正式提出了人類起源的完整理論, 發表著作《Social Conquest of Earth》(《社會性征服地球》),這是繼達爾文之后對于人類進化歷史的又一次巨大發展。

1919年,塞爾維亞的地球物理學家米蘭科維奇提出了米蘭科維奇循環,這個理論到了70年代被最后證實,在數學上證明了地球的離心力轉軸角度和軌道的進動影響了地球和太陽之間的距離,從而造成了地球氣候的長期大循環,循環周期大概是十萬年。這個理論幫助人們第一次理解冰川紀的形成、時間、以及預測大循環中的未來冰川紀。2004年科學家在南極打出了縱深兩英里的洞,在多年積雪堆積形成的冰層中提取了過去74萬年歷史的氣候數據, 以及這期間人類活動對大氣造成的后果,這些記錄也還原了人類活動在過去幾萬年里在大氣層中留下來的部分軌跡。

1987年,在美國基因學者Rebecca Cann的帶領下,科學家得出了一個在當時驚人的結論:所有的女性都有一個共同的祖先,居住在非洲,被稱為非洲夏娃,她誕生于大約20萬年以前。這一結論被此后的各種研究不斷證實,不過是把Eve出現的時間推遲到了15萬年前左右。此后不久科學家也找到了所有男性的祖先:非洲亞當。這一重大發現證實了今天的人類都起源于同一祖先。人的特性,比如聰明、勤奮、創造性、利他主義傾向,在一個大的群體里,表現出的分布也很接近。這一結論對傳統理論觀點提出了巨大的挑戰,粉碎任何以種族、文化的不同為基礎來解釋東西方領先的理論。

正是各學科的大發展奠定了新史學出現的基礎。所謂新史學,就是利用科學前沿在各個領域的發展,跨學科重新構造解讀人類長期歷史的方法論,其最主要的突破就是不再局限于文字史的限制,可以研究更久遠的歷史 。

生物學家、地理學家Jared Diamond堪稱應用新史學的第一人,在1997年出版的《Guns, Germs, and Steel》()中,他第一次通過對人類農業起源的追溯,指出地理位置對人類歷史發展的決定性影響。他的研究不僅回顧了人類在過去一萬年的歷史,而且首次翔實有力地解釋了為什么歐洲在16世紀徹底征服了美洲。就如新大陸的發現和美洲的征服對人類歷史發展的跨時代意義,Diamond的發現和這本著作也是史學界的一次大突破。

另一位新史學的餞行者,考古學家、古典學家、歷史學家、斯坦福大學教授Ian Morris 使用所有已經發現的科學工具勾畫出人類文明在過去幾萬年中進化的基本軌跡,發現了人類發展的規律,據此解釋東西方在近代的差距,并預測了人類社會的未來。他于2010年出版的《Why the West Rules for Now》(《為什么到目前為止是西方統治世界》,中文版譯名),以及2013年出版的姊妹篇《The Measure of Civilization》(《人類文明的計量》)為回答這些問題提供了最好的答案。使用Morris的定量計量文明基本軌跡的方法, 再加入更多經濟學、生物學等自然科學及對中國歷史傳統的研究,我們今天就可能將中國的現代化問題置放于整個人類文明幾萬年進化歷史之中,由此對開篇所提的中國人近代關心的三大問題,做出比以前任何時候都更深刻地理解和回答,并在此基礎上對中國未來提出比較可靠的預測。

筆者出生在六十年代的中國,在中美兩國都有20余年的生活經歷,對于中國現代化的問題興趣自年少起持續了三十多年。過去二十多年的投資工作又對預測中國未來多了一份職業上的需求,并在這些年間積累起一些思考心得。這個“談現代化系列”,正是我過去三十幾年的思考筆記,希望能夠起到拋磚引玉的作用。這一系列首先將主要應用Jared Diamond 和Ian Morris 的研究成果,結合部分個人表述和解讀,從中國人的角度,分析人類一萬六千年進化史的計量圖表,闡述人類歷史發展的重要階段,揭示其中的規律,其中重點將集中在現代化的誕生歷史上。之后我將集中討論現代化的本質,中國現代化的道路,預測中國未來,這部分內容更多是我個人的愚見。最終我將落腳于中國現代化對西方的影響,及對人類未來共同命運的探討。

(二)文明的軌跡

新史學家、斯坦福大學教授Ian Morris 提供了定量記錄人類長期文明歷史軌跡的計量方式,他把這種計量方式叫做社會發展指數,即一個社會能夠辦成事的能力。社會由人組成,同為動物的人需要消耗能量。根據能量守恒的原理,一個社會要能辦成事,主要需要攝取和使用能量的能力。 所以要想衡量社會發展的程度,最重要的指數就是攝取能量和使用能量的能力。下面從計量內容、計量方法、計量對象這三個方面解釋這種計量方式。

Morris把一個社會能夠攝取能量和使用能量的能力分成四個方面: 攝取能量的能力、社會組織的能力、信息技術的能力、以及戰爭動員的能力。攝取能量的能力主要指社會中的每一員每一天能夠攝取的食物、燃料和原材料的能力。社會組織能力定義為在一個社會里最大的永久性居住單位的人數, 在相當長一段時間里也就是最大城市的人口數。 人口越多,對社會組織的能力需求就越高。社會組織的成員每天都需要交流、儲藏、記憶各種各樣的信息,因此信息技術也是人類使用能量的最重要方式之一。戰爭作為人類消耗能量的重要來源更不必贅述。這四個方面并非人類活動的全部,卻是最具有代表性的人類攝取和使用能量的方式。更關鍵的是這四個標準能夠在一切社會中橫向比較,也可以在很長的時間范圍里縱向比較。因為人類整個進化歷史,實際上就是攝取能量和使用能量的歷史, 而組織社會、形成人口中心、交流信息、進行戰爭也是所有人類社會都會進行的最重要的活動。

在考慮計量方法時,Morris選擇了指數的方法,把測量時間的起點定在公元前14,000年,終點定在公元2000年; 把要測量的四個方面分值加總,定公元2000年的數值為1000分,平均分給四個方面,用公元2000年代表東西方最高水平的每項社會發展指數作為滿分250。比如西方最發達地區的美國,在公元2000年平均每人每日能量攝取大約是228,000大卡左右。日本作為公元2000年東方最發達地區,平均每日每人能量攝取大約是104,000大卡。按此比例,如果美國是250分,日本就是114分,以此類推。要獲取這些數據,時間越早就越困難,但是在人類歷史的早期,四個指數增長速度都很慢;而且,相對于公元2000年的人類社會組織、信息技術及戰爭動員動力 ,人類早期在相當長的時間里,這方面的分數一直接近為零 。所以社會發展指數在早期其實也就是人類攝取能量的能力。這里計量的時間間隔在早期可以拓寬。比如公元前14,000年到公元前4000年,每一千年取一次數據,這個時候分值變化的幅度很小。從公元前4000年到公元前2500年,可以采集的數據增加,這期間每五百年取一次數據。從公元前2500年到公元前1500年,每二百五十年取一次數據。從公元前1500年到公元2000年,每一百年取一次數據。進入現代以后,科學家提取數據的能力完全可以做到每年、甚至每月精確地提取一次。但是要對一萬六千年的數據都進行比較精確地估算,就需要考古學、氣象學、物理學、生物學在過去幾十年取得的成果輔助。

Morris把測量對象定義為:公元前9600年以后歐亞大陸上農業文明形成時出現的兩大文明中心,以及此后傳承這兩大中心的各個文明中心。在不同的歷史階段,東西方文明的主要中心也有所變化,因此 他選取的是當時在東西方兩大文明中最為先進的地區。 比如西方,最初是在兩河流域和約旦河附近的側翼丘陵區Hilly Flanks,之后轉移到美索不達米亞、敘利亞、埃及、地中海、羅馬,再轉移到巴爾干半島,然后是地中海、南歐、西歐,最后到了美國。東方文明的中心則是從黃河流域開始,進入到黃河與長江沖積平原中間,之后轉移到長江流域,到了二十世紀之后,轉移到中國東南沿海和日本,公元2000年左右則是以日本為代表。由于四個社會發展的計量指標對東西方兩地都非常適用,同樣的數據來可以用來計量長時間的人類歷史。

值得一提的是,史前的記錄有很多數據需要估算,因此考古發現是重要的信息來源。考古學是門很年輕的學問,現在通用的方法叫stratigraphy地層學研究,直到1870年以后才開始使用。1950年以后科學家開始使用放射性碳定年法Carbon Dating,給考古學帶來實質性的飛躍。1970年代以后,人們對于史前的記錄,逐漸擁有了一套系統的知識體系。

Morris和他的團隊通過大量的工作,將人類社會發展的指數繪制成一系列圖表,這些圖表有助于我們直觀了解東西方社會發展的歷史軌跡。

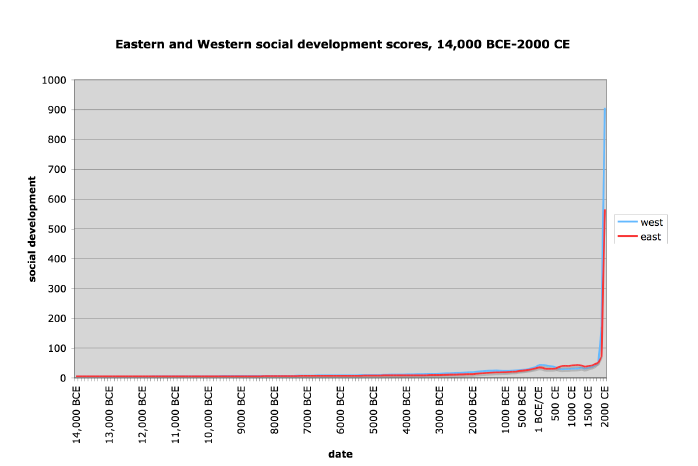

圖1 東西方社會發展指數 (公元前14000年-公元2000年)

來源:Ian Morris “Social Development (2010)”

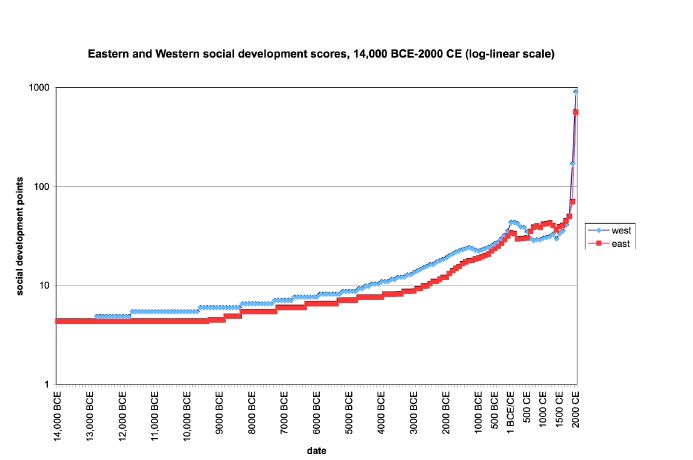

從圖1首先可以看到,一直到公元前3000年左右,東西方的發展幾乎看出不出任何差別,在這之后雖然兩方的發展曲線都發生了一些變化,但仍然非常緩慢。而公元1800年以后,整個圖表發生了根本性的變化。社會發展的軌跡像坐了火箭一樣,呈現出飛躍式發展。 接下來,在不失真的情況下,將之前的圖表數據做一個對數處理,即圖2。這樣可以把東西方的比較看得更清楚一些。

圖2 東西方社會發展指數線性對數模型 (公元前14000年-公元2000年)

來源:Ian Morris “Social Development (2010)”

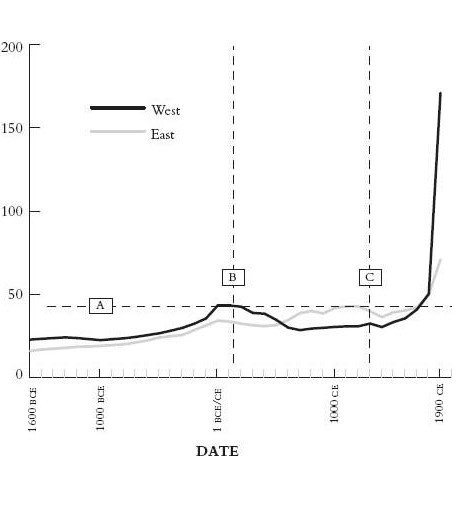

再看公元前1600年到公元1900年的這張圖表。

這個圖表體現的歷史是文字記載相對清晰、人們比較熟悉的一部分歷史。結合圖2, 圖3,可以看到從公元前14000年左右,到公元500年左右,西方一直領先東方。大約從公元541左右,東方開始趕上西方,從此一直領先西方,直到1773年左右。在這一千兩百多年里東方領先于西方。但是從公元1800年以后,西方不僅追上了東方,而且率先進入了一個飛速發展期,把東西方之間的差異擴大成對全球的統治 。東方的社會發展指數也從二十世紀開始起飛,今天雖然仍然大大落后于西方,但是已經顯示出能夠追上西方的跡象,這就是一萬六千年的人類文明在東西方兩地的軌跡。

本系列之后幾篇將重點解釋人類文明軌跡的成因,東西方在文明發展過程中的異同,公元1800年以后社會呈現火箭式飛速發展的原因,及東西方的比較,進一步解釋西方為什么能夠在近代統治世界,解釋中國在近代的落后。只有在理解歷史軌跡和成因的基礎上,才能回答今天中國如何能夠趕上西方,總結中國現代化的特性,展望東西方未來。(待續)

歡迎關注作者,轉載本文請不要刪改。

文章為作者獨立觀點,不代表創投分享會立場

知名風險投資公司

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

創業聯合網是創業者和投資人的交流平臺。平臺擁有5000+名投資人入駐。幫助創業企業對接投資人和投資機構,同時也是創業企業的媒體宣傳和交流合作平臺。

熱門標簽

精華文(wen)章(zhang)