李錄:現代化十六講(之三、四)

創投分享會注:本文是《李錄:現代化十六講》系列文章的第二篇,第一篇請見。歡迎關注作者,轉載本文請不要刪改。

(三)1.0、2.0、3.0文明的劃分及人類文明的第一次飛躍

導讀:根據人類生產方式的不同,我大體上把人類文明的發展階段分成三部分;采集狩獵文明,或1.0文明;農業畜牧業文明或2.0文明,以及以工業革命為先導的科技文明,3.0文明。從公元前60,000年,一直到公元前12,000年前,人類用了幾萬年的時間,從非洲出發,一路占據到南美最南端,跨過大冰川,越過海洋,在對未來和目的地一無所知的情況下,一代一代以頑強的決心以平均每年一英里的速度遍布了整個地球。這個時候人的主要工具就是石器,交通工具就是雙腿。就靠著一路打獵和采集,并以很小的團隊為組織一路前進。這次人類祖先的遠征,今天想起來還會令人震撼,激動人心。

Ian Morris的社會發展指數圖表清楚地呈現出人類文明進化軌跡的不斷上升趨勢,曲線的幅度也顯示出不同時代有不同上升速度。社會的發展總在起伏中曲線上升,而每一個歷史階段的起伏又有不同的規律。可見人類社會發展歷史始終保持了上升趨勢,但在不同階段速度不同,各有特點。所以我認為要理解人類文明的演進過程,需要劃分不同的階段分別加以分析。

我把文明定義為人類利用自身與環境中的資源在生存發展中所創造出來的全部成果,意在計量人類和他最接近的動物祖先之間拉開的距離。容易和文明混淆的另一個概念是文化,文化是指生活在不同地區的人們,在漫長的時間里形成的獨特的生活方式、生活習慣及信仰。文化用來區分不同地區、不同人群之間的區別,而文明則是用于描述人類發展的共性,并區別人類與動物祖先。在人類歷史的長河里,工業文明開啟了一個新的歷史階段,農業文明的到來也帶來一個新的歷史階段。在農業文明出現之前,人類的生產方式則主要是采集和狩獵。根據人類生產方式的不同,我大體上把人類文明的發展階段分成三部分;采集狩獵文明,或1.0文明;農業畜牧業文明或2.0文明,以及以工業革命為先導的科技文明,3.0文明。

在1.0文明時代,人類采集、使用能量的方式似乎一直沒有什么變化。但這是一個誤解。人類的1.0文明,其實在七萬年前發生了一次巨大的飛躍。

要理解人類的特性,必須要理解他們生活的環境。地球有四十五億年歷史,生物大概只有十五億年歷史。人類的祖先只有十五萬年歷史。自然環境對所有生物的影響都是至關重要的,其中氣候又是最大的影響因素。

地球的氣候在大概五千多萬年以前開始發生了一次大變化,當時大陸架的移動使得絕大部分陸地移動到了北半球,而使南半球基本上以海洋為主。另外一次變化是在一千四百萬年以前,這時形成大陸架的火山行動基本上停止,地球的溫度也隨之下降,于是南極形成終年的積雪,而北極由于沒有大陸架,雪比較容易融化,所以直到兩百七十五萬年前才形成終年的積雪。在這樣的大背景下,米蘭科維奇循環開始對今天的地球氣候產生了周期性的影響。地球圍繞太陽的公轉并不是正圓形,因為受到其他星球的引力,常常是橢圓型。另外地球的自轉過程里通常會有傾斜,自轉軸也有進動。受這三個因素影響,地球氣候就形成一個以每兩萬六千年、四萬一千年、九萬六千年為周期的三大循環。這三大循環造成了地球接受太陽光熱的數量不同,形成了氣候的冰期和間冰期。

冰川紀在歷史上出現過四十次到五十次,最嚴重的兩次發生在十九萬年前和九萬年前,這個時段在人類的起源和早期發展中起到了關鍵性的決定作用。在冰川紀最嚴重的時候,僅北冰洋的冰川就覆蓋了北部歐洲,亞洲,美洲。地球表面的水大多被吸收到冰川里,地球變得很干燥,海平線比現在低三百英尺。加之冰川把陽光折射回大氣,導致氣溫更低,植物和動物減少,空氣中產生溫室效應的二氧化碳減少,氣溫又進一步降低。現代人的祖先Homosapien智人猿在十五萬年前左右出現,這時期惡劣的氣候條件讓他們只能生活在非洲靠近赤道的很有限的區域之內。絕大多數基因學家和考古學家認為,當時人類的總數一度下降到兩萬人左右,人類也沒有顯示出任何將來會征服地球的跡象。這是人類歷史上最黑暗的時代。但是到了七萬年前左右,人類的運氣開始好轉,這時米蘭科維奇循環朝相反方向變化,在非洲的東部和南部開始變得更加溫暖濕潤,給人類提供了更好的自然條件狩獵、采集,人口也開始隨著食物的增加迅速增長。也是在這時,人作為一個獨特的動物,開始顯示出自己真正的優勢。

人類在剛剛出現的時候,就顯得和其他動物,哪怕是與自己接近的類人猿都有很大不同。這個區別在氣候變暖之前并沒有充分顯示出來,但一旦氣候創造了有利的條件,人類就開始顯示出巨大的優勢。人類和其他動物相比,最大的特點就是頭腦巨大,計算能力超強。雖然大腦只有人的體重2%,卻要消耗人20%的能量。人類如果要等大腦完全成熟以后出生,母親將完全沒有辦法生產。對這個問題,人類解決的辦法就是在大腦沒有成熟之前就把嬰兒提前生產出來。這和其它哺乳動物都不一樣。無論是牛、馬、羊、獅子、老虎,出生后很快就可以獨立站立、生長、生活、甚至捕食。可是人出生的時候離成熟和獨立生活還很遠,還需要幾年才能夠站立,行走,說話,頭腦才能完全成熟。所以人類新生兒的死亡率很高,但是成熟后的優勢也很明顯,當氣候變得有利于生物,人類的優勢就表現得格外突出。這個優勢充分體現在了人類文明的第一次飛躍,也就是走出非洲的飛躍。

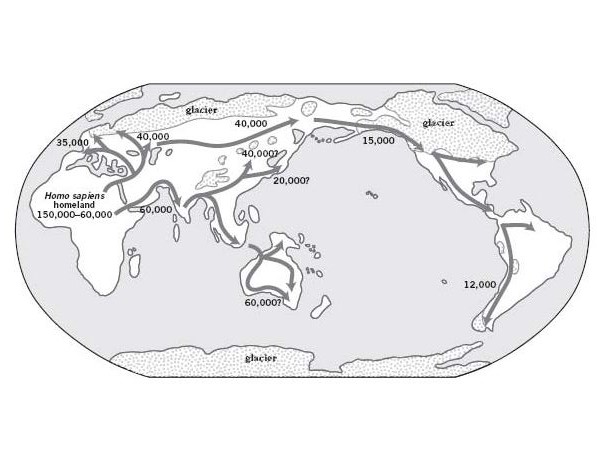

一方面由于氣候的變化,一方面受原來生存環境的影響,人類的祖先開始出走非洲,離開原來的生活地,去往全新的生活環境。這次文明飛躍從一開始就顯示出人這種動物獨特的進取心和智力。從公元前60,000年開始,人類開始從非洲索馬里進入到阿拉伯,到歐亞大陸,然后從北非進入到歐洲,從歐亞大陸進入到東方亞洲,從亞洲南部進入到澳洲,從歐亞大陸穿過阿拉斯加進入北美,從北美再進入到南美。

圖4 人類走出非洲的路線,及足跡遍及世界各地的時間點

來源:Ian Morris “Why the west rules – for now (2011)” P67

圖4大體顯示了當時移民的路徑。在大概四、五萬年的時間里,人類足跡基本上遍及全球。隨著氣候不斷變暖,越來越多的地方出現了更多的植物、動物,使得靠狩獵和采集的人類在世界上各個地方都有可以生存的機會。雖然大自然給各種生物創造的條件是一樣的,但是并非所有的物種都像人這樣有強烈的進取心,突破如此多的困難走遍全球。這一次行走即便在今天都是驚人的,難以想象的一次旅程。試想當時的人類祖先要跨過大冰川,越過海洋,在對未來和目的地一無所知的情況下,一代一代以頑強的決心占領了全球。從公元前60,000年,一直到公元前12,000年前,人類用了幾萬年的時間,從非洲出發,一路占據到南美最南端,以平均每年一英里的速度遍布了整個地球。這個時候人的主要工具就是石器,交通工具就是雙腿。這時還沒有農業,沒有畜牧業,沒有其他的動物作為依靠,也沒有任何其他工具,就靠著一路打獵和采集,并以很小的團隊為組織一路前進。這次人類祖先的遠征,今天想起來還會令人震撼,激動人心。

關于出走非洲的Homosapien是否就是人類祖先的問題在學界一直廣受爭論,直到90年代才徹底被解決。1987年基因學家RebeccaCann,帶領她的團隊第一次得出突破性的結論。通過對只有女性攜帶且只能通過女性遺傳的Mitochondrial 基因進行全球性研究,Rebecca Cann發現了以下幾個結論:第一,基因多樣化在非洲比在任何一個地方都更多;第二,其他地方的基因多樣化都是非洲這種多樣化的一個分支;第三,科學家能找到最老的Mitochondrial基因來自非洲。這三個發現,不可避免地推出一個結論:全世界都有一個共同的婦女祖先,她生活在非洲,被稱為“非洲的夏娃”。此后的多個研究都在不同程度上證實了Cann的發現,只不過把非洲夏娃出現的時間推遲到了公元前150,000年左右。到了90年代,其他基因學者通過檢測DNA中只能在男性間遺傳的Y染色體,得出了幾乎同樣的結論,即人類所有男性的祖先也在非洲,被稱為非洲的亞當。所以截至90年代,關于Homosapien是否是人類祖先的爭論有了答案,我們今天所有人的共同祖先,都是從非洲走出HomoSapien,在全球各地留下來的子孫后代。而其他所有的猿人和類人猿在人類離開非洲后幾萬年內,幾乎都絕跡了。

人類出走非洲后在一路上都留下了文明的痕跡,其中最著名之一的是已有一萬八千五百年歷史的阿爾塔米拉洞壁畫Cuevade Altramira。這個壁畫達到的藝術造詣高度驚人,極其富有創造性,以至于畢加索在參觀了這個壁畫之后曾經慨嘆道“我們現在所有的人都不無法畫出這種水平來。”他認為在這個壁畫之后,人類所有的作品都是退步。

圖5 阿爾塔米拉洞里的壁畫

來源:阿爾塔米拉洞維基百科

在人類走遍全球的這一路上的考古發現,無不體現了人的創造性和智慧。無論是從繪畫,石器的制作風格,還是婦女的裝飾,都可見一般。雖然人類誕生之初也只是采集和狩獵,看起來和動物祖先并沒有太多區別,但是他們表現出了強烈的進取心和創造力。即便是其他的類人猿,也沒有像人類一樣,在短短幾萬年里步行穿過了冰川、海洋,足跡遍布了全球每一塊地方;也沒有像人類一樣,在所有地方都留下了自己的想象力和創造力。這種決心、驅動力、對于意義的追求、和用藝術的表達,其他的類人猿都不具備。人強烈的進取心和高超的智力,使他從這時起就顯示出來和任何其他動物都不同。

人類這一次走出非洲對全球的覆蓋,雖然沒有在生活方式上發生巨大的變化,但是讓人口從最初的兩萬人左右迅速增長,更重要的是分布在全球所有的地方。當全球氣候開始變化,給生物提供新的發展機會時,人類已經準備好利用這些機會。所以這一次出走非洲,讓人類開始有了第一次文明的大飛躍,瀕于滅種的可能性大大降低,基因的多樣性和適應性大大增加,并開始在全球尋找最適合人類發展的生存條件。當這種生存條件在地球的某一些地區首先出現的時候,人類能夠利用機會的能力已經徹底形成,新的飛躍的基礎也已經奠定堅實。

(四)農業文明的誕生

導讀:農業和畜牧業的出現在全球的分布非常不均衡,最主要的原因是產生農業、畜牧業的野生原種在全球分布既不廣泛更不均衡。今天世界上最發達的文明,都從最幸運的兩個中心發展而來,一個是西南亞和中東地區,一個是中國的黃河長江流域,東西方的概念也是在那時產生。從農業文明的傳播看,或者是先進文明的殖民,或者是生活在落后文明地區的當地人模仿學習新的生產方式。無論是哪種方式,最終新的文明都會傳播到世界各地,人類的生活方式在不同人種上也會逐漸同化。

地球最后一季冰川紀結束于公元前20,000年左右。冰川融化后進入海洋,海平面開始上升;直到公元前14,000年,冰川停止融化。到了公元前12,700年左右,地球的氣溫回升到了和現在僅有幾度之差。這個溫度特別適合動植物生存。地球上的動植物種類和數量迅速增加,對靠采集和打獵為生的人類先祖來說,食物的來源自然也大大增加。從公元前18,000年到公元前10,000年,地球上的人口總數從不到五十萬翻了十幾倍。可以說從這時起,人類開始繼承了地球,也開始接受地球贈與人類的禮物。

氣候變暖是地球送給人類的一份大禮,但是生活在不同地理位置的人卻并沒有享受到同樣的福氣。最幸運的人生活在“幸運緯度帶”上,也就是歐亞大陸北緯二十度到北緯三十五度,美洲大陸北緯十五度到南緯二十度之間的地區。從公元前12700年以后,歐亞大陸的東西兩邊開始出現了各種野生谷物。這些谷物碎粒很大,因此采集時花費一卡的能量,可以在食用時中得到五十倍的回報。得益于食物的豐富,這時人類群落的規模也開始擴大,逐漸形成文明中心。不久在幸運緯度上最發達的地區Hilly Flanks側翼丘陵區,也就是位于兩河流域和約旦河流域的一個拱形丘陵地帶,率先出現了人類文明第二次的大躍升。

今天我們可以猜想,這一次文明的躍升也許緣于當時婦女的采集經驗。當她們采集果實時想到,如果把野生果實種植在肥沃的土地上,收成會不會更容易預測?考古學家們已經找到越來越多的證據,證明人類在這個時期開始種植植物,又進一步掌握了選擇優良品種雜交,施加肥料,除草,等等一系列的農業行為。這樣生產出來的果實就不再是原始的野生狀態,而和人轉變成一種互相依存的關系,意味著現代農業的出現。畜牧業的出現也是類似的過程,動物也逐漸被人類馴化。人們對一些野獸首先圈養,然后配種,選擇優良品種交配,再對新出生的動物人工喂養,以至于被人類馴養的動物已經不能夠獨立在野生環境下生存,而必須要和人類相互依存。

農業和畜牧業的出現在全球的分布非常不均衡,最主要的原因是地理環境和自然資源完全不同。地理環境在農業文明里的決定性作用由生物學家、地理學家兼歷史學家JaredDiamond最先發現。他指出全世界大約有二十萬種不同的植物,只有差不多兩千種可以食用,而其中大概一兩百種可以被人工養植。人類今天攝入能量的一半來源于谷物,最主要的是小麥、玉米、大米、大麥和高粱,而這些谷物的野生原種在全球分布既不廣泛更不均衡。自然界中一共有五十六種顆粒大、營養豐富、可以食用的野生植物。在西南亞,HillyFlanks側翼丘陵區擁有三十二種,在東亞、中國附近有六種,中美洲有五種,非洲撒哈拉沙漠以南有四種,北美四種,澳大利亞和南美各有兩種,整個西歐只有一種。如此看來,在Hilly Flanks最早出現農業的機率要遠遠超過其他地方。再看畜牧業的條件:世界上超過一百磅的哺乳動物有一百四十八種,到1900年只有十四種被人類馴養,其中有七種原生野生動物在西南亞。今天世界上最重要的五種畜養動物:羊、山羊、牛、奶牛、豬和馬,除了馬之外,原種都在西南亞,東亞有五種,南美只有一種,北美、澳大利亞、撒哈拉沙漠以南一種都沒有。雖然非洲的動物很多,可是絕大多數無法馴養,比如獅子、長頸鹿等等。因此從農業資源的分布來看,HillyFlanks側翼丘陵區是最幸運的地方,其次中國的黃河長江流域。它雖然不如前者,但依然是世界上自然資源第二好的地方。世界上的其他地區則遠遠不如這兩個地區。

事實上整個農業文明的出現和傳播都和自然資源關系巨大。大約在公元前9600年,農業就開始在Hilly Flanks側翼丘陵區出現了,在中國則出現于公元前7500年。澳大利亞基本上沒有農業出現,美洲的農業發展也很滯后。美洲原生的植物叫teosinte,這是玉米的原種,要把teonsinte培育成玉米,需要幾十代的基因變種才有可能。美洲也沒有原生的可以被馴養的動物,所以農業文明在美洲開始的自然條件極其匱乏。另外一個導致美洲農業文明落后的原因是地理隔絕。人類祖先最早在公元前15000年通過大陸橋從歐亞大陸走到美洲大陸,而到了公元前12000年以后,美洲和歐亞大陸就被海洋分隔開來,這以后在歐亞大陸出現的農業文明就沒有辦法傳播到美洲。所以整個美洲發展農業文明的自然條件很差,也沒法和其他實現農業文明的地區交流。而同樣自然條件很差的西歐,由于到中東的交通相對通暢,所以到了公元前4000年左右,農業已經得以覆蓋。在亞洲,農業從公元前7500年從中國起源,向各個方向傳播開,進入到今天的東南亞,再到公元前1500年的朝鮮、日本,基本上涵蓋整個亞洲。

當農業人口進入到依然以采集、打獵為生產方式的地區,就會形成競爭。農業本身是人類文明的進步,發展到這個階段的社會所能攝取和使用的能量,以及組織能力都遠遠超過1.0文明。兩種懸殊的文明一經相遇,先進的文明勢必要征服落后的文明。文明的傳播形式一種是先進文明的殖民,另一種是生活在落后文明地區的當地人模仿學習新的生產方式。無論是哪種方式,最終新的文明都會傳播到世界各地,人類的生活方式在不同人種上也會逐漸同化。今天歐洲人中差不多每四、五個人中就有一個人的祖先來源于農業文明出現最早的西南亞、中東。類似的具體計算在亞洲沒有,但無論是對亞洲人種的調查,還是直觀的觀察,我相信祖先是中國人的比例也會接近這個情況。

人類的特征雖然在大數里都是一樣的,但是在第二次文明躍進的時候,由于自然條件不一樣,是否能和新的文明交流的機會也不一樣,所以發展的速度和狀態也有所區別。地理位置一方面決定了一個地區的自然條件,另一方面也決定了它和最先進的文明交流的機會,由此造成了各個地區發展有差異。

今天世界上最發達的文明,都從最幸運的兩個中心發展而來,一個是西南亞和中東地區,一個是中國的黃河長江流域。東西方的概念也是在那時產生,地理位置從農業文明起變得十分重要。凡是能和其他地區交流的地方發展過程都非常相像,無論是HillyFlanks側翼丘陵區,還是中國和歐洲,發展的方式、速度、軌跡都非常相像,文明傳播的速度也很相像。比如說最早從種植,到育種,到出現了大的村落,對動物的畜養,對生活方式、家庭組織的重新構建,對祖先的崇拜,出現陶器,形成宗教儀式等等,這些現象出現的先后順序在不同的人群里都很相似。不同的地區雖然出現了不同的生活習慣和不同的文化,但是從文明本身發展來看,只要有足夠的時間,先進的文明最終都會以殖民,被模仿,同化的方式傳播到了所有可以傳播的地方。所以到了公元前1500年左右,基本上整個亞洲、中東、非洲北部地中海、歐洲,都已經進入2.0文明。而農業和畜牧業文明在美洲和澳大利亞因為天生自然資源不足和地理上的隔絕沒有得以發展,基本上還處在1.0文明。在非洲撒哈拉沙漠以南,雖然出現了有限的畜牧業,但受地理條件的限制無法開展種植業。

整個農業文明的起源、誕生、發展、傳播和地理位置密切相關,無論是開始的自然條件,還是和其他文明中心交流的容易程度,都決定了當地農業文明發生的時間和它發展的程度。非洲位于赤道附近的地理條件促使人類誕生于此,而全球變暖讓世界上幾乎所有地方都可以發展1.0文明。但是當2.0文明到來的時候,原來有利于1.0文明的地理條件并不必然都是優勢,在很多地方甚至變成了劣勢。非洲、美洲具有的1.0文明優勢,反而成為2.0文明最大的障礙。發展農業條件比較好的地方2.0文明的發展自然比較快,比如中東、西南亞,兩千年的領先給了他們巨大的優勢,但這并不是一個永久的優勢。無論是中國還是歐洲,都在后來慢慢趕上了領先的中東,可見人在大數里表現出來的情況是一樣的,而地理位置決定了發展的條件不同,先后有別。

在誕生整個歷史的過程里,人的動物本性起了非常重要的作用,Morris把它叫做Morris定律(MorrisTheorem)“Change is caused by lazy, greedy, frightened people lookingfor easier, more profitable, and safer ways to do things. And they rarely knowwhat they are doing.” “歷史,就是懶惰、貪婪、又充滿恐懼的人類,在尋求讓生活更容易、安全、有效的方式時創造的,而人類對此毫無意識。”但同時人也顯示出了強大的學習能力,一旦自然條件開始提供機會,很快就把自然資源條件轉化成自己生存發展的巨大前進動力。

(三)1.0、2.0、3.0文明的劃分及人類文明的第一次飛躍

導讀:根據人類生產方式的不同,我大體上把人類文明的發展階段分成三部分;采集狩獵文明,或1.0文明;農業畜牧業文明或2.0文明,以及以工業革命為先導的科技文明,3.0文明。從公元前60,000年,一直到公元前12,000年前,人類用了幾萬年的時間,從非洲出發,一路占據到南美最南端,跨過大冰川,越過海洋,在對未來和目的地一無所知的情況下,一代一代以頑強的決心以平均每年一英里的速度遍布了整個地球。這個時候人的主要工具就是石器,交通工具就是雙腿。就靠著一路打獵和采集,并以很小的團隊為組織一路前進。這次人類祖先的遠征,今天想起來還會令人震撼,激動人心。

Ian Morris的社會發展指數圖表清楚地呈現出人類文明進化軌跡的不斷上升趨勢,曲線的幅度也顯示出不同時代有不同上升速度。社會的發展總在起伏中曲線上升,而每一個歷史階段的起伏又有不同的規律。可見人類社會發展歷史始終保持了上升趨勢,但在不同階段速度不同,各有特點。所以我認為要理解人類文明的演進過程,需要劃分不同的階段分別加以分析。

我把文明定義為人類利用自身與環境中的資源在生存發展中所創造出來的全部成果,意在計量人類和他最接近的動物祖先之間拉開的距離。容易和文明混淆的另一個概念是文化,文化是指生活在不同地區的人們,在漫長的時間里形成的獨特的生活方式、生活習慣及信仰。文化用來區分不同地區、不同人群之間的區別,而文明則是用于描述人類發展的共性,并區別人類與動物祖先。在人類歷史的長河里,工業文明開啟了一個新的歷史階段,農業文明的到來也帶來一個新的歷史階段。在農業文明出現之前,人類的生產方式則主要是采集和狩獵。根據人類生產方式的不同,我大體上把人類文明的發展階段分成三部分;采集狩獵文明,或1.0文明;農業畜牧業文明或2.0文明,以及以工業革命為先導的科技文明,3.0文明。

在1.0文明時代,人類采集、使用能量的方式似乎一直沒有什么變化。但這是一個誤解。人類的1.0文明,其實在七萬年前發生了一次巨大的飛躍。

要理解人類的特性,必須要理解他們生活的環境。地球有四十五億年歷史,生物大概只有十五億年歷史。人類的祖先只有十五萬年歷史。自然環境對所有生物的影響都是至關重要的,其中氣候又是最大的影響因素。

地球的氣候在大概五千多萬年以前開始發生了一次大變化,當時大陸架的移動使得絕大部分陸地移動到了北半球,而使南半球基本上以海洋為主。另外一次變化是在一千四百萬年以前,這時形成大陸架的火山行動基本上停止,地球的溫度也隨之下降,于是南極形成終年的積雪,而北極由于沒有大陸架,雪比較容易融化,所以直到兩百七十五萬年前才形成終年的積雪。在這樣的大背景下,米蘭科維奇循環開始對今天的地球氣候產生了周期性的影響。地球圍繞太陽的公轉并不是正圓形,因為受到其他星球的引力,常常是橢圓型。另外地球的自轉過程里通常會有傾斜,自轉軸也有進動。受這三個因素影響,地球氣候就形成一個以每兩萬六千年、四萬一千年、九萬六千年為周期的三大循環。這三大循環造成了地球接受太陽光熱的數量不同,形成了氣候的冰期和間冰期。

冰川紀在歷史上出現過四十次到五十次,最嚴重的兩次發生在十九萬年前和九萬年前,這個時段在人類的起源和早期發展中起到了關鍵性的決定作用。在冰川紀最嚴重的時候,僅北冰洋的冰川就覆蓋了北部歐洲,亞洲,美洲。地球表面的水大多被吸收到冰川里,地球變得很干燥,海平線比現在低三百英尺。加之冰川把陽光折射回大氣,導致氣溫更低,植物和動物減少,空氣中產生溫室效應的二氧化碳減少,氣溫又進一步降低。現代人的祖先Homosapien智人猿在十五萬年前左右出現,這時期惡劣的氣候條件讓他們只能生活在非洲靠近赤道的很有限的區域之內。絕大多數基因學家和考古學家認為,當時人類的總數一度下降到兩萬人左右,人類也沒有顯示出任何將來會征服地球的跡象。這是人類歷史上最黑暗的時代。但是到了七萬年前左右,人類的運氣開始好轉,這時米蘭科維奇循環朝相反方向變化,在非洲的東部和南部開始變得更加溫暖濕潤,給人類提供了更好的自然條件狩獵、采集,人口也開始隨著食物的增加迅速增長。也是在這時,人作為一個獨特的動物,開始顯示出自己真正的優勢。

人類在剛剛出現的時候,就顯得和其他動物,哪怕是與自己接近的類人猿都有很大不同。這個區別在氣候變暖之前并沒有充分顯示出來,但一旦氣候創造了有利的條件,人類就開始顯示出巨大的優勢。人類和其他動物相比,最大的特點就是頭腦巨大,計算能力超強。雖然大腦只有人的體重2%,卻要消耗人20%的能量。人類如果要等大腦完全成熟以后出生,母親將完全沒有辦法生產。對這個問題,人類解決的辦法就是在大腦沒有成熟之前就把嬰兒提前生產出來。這和其它哺乳動物都不一樣。無論是牛、馬、羊、獅子、老虎,出生后很快就可以獨立站立、生長、生活、甚至捕食。可是人出生的時候離成熟和獨立生活還很遠,還需要幾年才能夠站立,行走,說話,頭腦才能完全成熟。所以人類新生兒的死亡率很高,但是成熟后的優勢也很明顯,當氣候變得有利于生物,人類的優勢就表現得格外突出。這個優勢充分體現在了人類文明的第一次飛躍,也就是走出非洲的飛躍。

一方面由于氣候的變化,一方面受原來生存環境的影響,人類的祖先開始出走非洲,離開原來的生活地,去往全新的生活環境。這次文明飛躍從一開始就顯示出人這種動物獨特的進取心和智力。從公元前60,000年開始,人類開始從非洲索馬里進入到阿拉伯,到歐亞大陸,然后從北非進入到歐洲,從歐亞大陸進入到東方亞洲,從亞洲南部進入到澳洲,從歐亞大陸穿過阿拉斯加進入北美,從北美再進入到南美。

圖4 人類走出非洲的路線,及足跡遍及世界各地的時間點

來源:Ian Morris “Why the west rules – for now (2011)” P67

圖4大體顯示了當時移民的路徑。在大概四、五萬年的時間里,人類足跡基本上遍及全球。隨著氣候不斷變暖,越來越多的地方出現了更多的植物、動物,使得靠狩獵和采集的人類在世界上各個地方都有可以生存的機會。雖然大自然給各種生物創造的條件是一樣的,但是并非所有的物種都像人這樣有強烈的進取心,突破如此多的困難走遍全球。這一次行走即便在今天都是驚人的,難以想象的一次旅程。試想當時的人類祖先要跨過大冰川,越過海洋,在對未來和目的地一無所知的情況下,一代一代以頑強的決心占領了全球。從公元前60,000年,一直到公元前12,000年前,人類用了幾萬年的時間,從非洲出發,一路占據到南美最南端,以平均每年一英里的速度遍布了整個地球。這個時候人的主要工具就是石器,交通工具就是雙腿。這時還沒有農業,沒有畜牧業,沒有其他的動物作為依靠,也沒有任何其他工具,就靠著一路打獵和采集,并以很小的團隊為組織一路前進。這次人類祖先的遠征,今天想起來還會令人震撼,激動人心。

關于出走非洲的Homosapien是否就是人類祖先的問題在學界一直廣受爭論,直到90年代才徹底被解決。1987年基因學家RebeccaCann,帶領她的團隊第一次得出突破性的結論。通過對只有女性攜帶且只能通過女性遺傳的Mitochondrial 基因進行全球性研究,Rebecca Cann發現了以下幾個結論:第一,基因多樣化在非洲比在任何一個地方都更多;第二,其他地方的基因多樣化都是非洲這種多樣化的一個分支;第三,科學家能找到最老的Mitochondrial基因來自非洲。這三個發現,不可避免地推出一個結論:全世界都有一個共同的婦女祖先,她生活在非洲,被稱為“非洲的夏娃”。此后的多個研究都在不同程度上證實了Cann的發現,只不過把非洲夏娃出現的時間推遲到了公元前150,000年左右。到了90年代,其他基因學者通過檢測DNA中只能在男性間遺傳的Y染色體,得出了幾乎同樣的結論,即人類所有男性的祖先也在非洲,被稱為非洲的亞當。所以截至90年代,關于Homosapien是否是人類祖先的爭論有了答案,我們今天所有人的共同祖先,都是從非洲走出HomoSapien,在全球各地留下來的子孫后代。而其他所有的猿人和類人猿在人類離開非洲后幾萬年內,幾乎都絕跡了。

人類出走非洲后在一路上都留下了文明的痕跡,其中最著名之一的是已有一萬八千五百年歷史的阿爾塔米拉洞壁畫Cuevade Altramira。這個壁畫達到的藝術造詣高度驚人,極其富有創造性,以至于畢加索在參觀了這個壁畫之后曾經慨嘆道“我們現在所有的人都不無法畫出這種水平來。”他認為在這個壁畫之后,人類所有的作品都是退步。

圖5 阿爾塔米拉洞里的壁畫

來源:阿爾塔米拉洞維基百科

在人類走遍全球的這一路上的考古發現,無不體現了人的創造性和智慧。無論是從繪畫,石器的制作風格,還是婦女的裝飾,都可見一般。雖然人類誕生之初也只是采集和狩獵,看起來和動物祖先并沒有太多區別,但是他們表現出了強烈的進取心和創造力。即便是其他的類人猿,也沒有像人類一樣,在短短幾萬年里步行穿過了冰川、海洋,足跡遍布了全球每一塊地方;也沒有像人類一樣,在所有地方都留下了自己的想象力和創造力。這種決心、驅動力、對于意義的追求、和用藝術的表達,其他的類人猿都不具備。人強烈的進取心和高超的智力,使他從這時起就顯示出來和任何其他動物都不同。

人類這一次走出非洲對全球的覆蓋,雖然沒有在生活方式上發生巨大的變化,但是讓人口從最初的兩萬人左右迅速增長,更重要的是分布在全球所有的地方。當全球氣候開始變化,給生物提供新的發展機會時,人類已經準備好利用這些機會。所以這一次出走非洲,讓人類開始有了第一次文明的大飛躍,瀕于滅種的可能性大大降低,基因的多樣性和適應性大大增加,并開始在全球尋找最適合人類發展的生存條件。當這種生存條件在地球的某一些地區首先出現的時候,人類能夠利用機會的能力已經徹底形成,新的飛躍的基礎也已經奠定堅實。

(四)農業文明的誕生

導讀:農業和畜牧業的出現在全球的分布非常不均衡,最主要的原因是產生農業、畜牧業的野生原種在全球分布既不廣泛更不均衡。今天世界上最發達的文明,都從最幸運的兩個中心發展而來,一個是西南亞和中東地區,一個是中國的黃河長江流域,東西方的概念也是在那時產生。從農業文明的傳播看,或者是先進文明的殖民,或者是生活在落后文明地區的當地人模仿學習新的生產方式。無論是哪種方式,最終新的文明都會傳播到世界各地,人類的生活方式在不同人種上也會逐漸同化。

地球最后一季冰川紀結束于公元前20,000年左右。冰川融化后進入海洋,海平面開始上升;直到公元前14,000年,冰川停止融化。到了公元前12,700年左右,地球的氣溫回升到了和現在僅有幾度之差。這個溫度特別適合動植物生存。地球上的動植物種類和數量迅速增加,對靠采集和打獵為生的人類先祖來說,食物的來源自然也大大增加。從公元前18,000年到公元前10,000年,地球上的人口總數從不到五十萬翻了十幾倍。可以說從這時起,人類開始繼承了地球,也開始接受地球贈與人類的禮物。

氣候變暖是地球送給人類的一份大禮,但是生活在不同地理位置的人卻并沒有享受到同樣的福氣。最幸運的人生活在“幸運緯度帶”上,也就是歐亞大陸北緯二十度到北緯三十五度,美洲大陸北緯十五度到南緯二十度之間的地區。從公元前12700年以后,歐亞大陸的東西兩邊開始出現了各種野生谷物。這些谷物碎粒很大,因此采集時花費一卡的能量,可以在食用時中得到五十倍的回報。得益于食物的豐富,這時人類群落的規模也開始擴大,逐漸形成文明中心。不久在幸運緯度上最發達的地區Hilly Flanks側翼丘陵區,也就是位于兩河流域和約旦河流域的一個拱形丘陵地帶,率先出現了人類文明第二次的大躍升。

今天我們可以猜想,這一次文明的躍升也許緣于當時婦女的采集經驗。當她們采集果實時想到,如果把野生果實種植在肥沃的土地上,收成會不會更容易預測?考古學家們已經找到越來越多的證據,證明人類在這個時期開始種植植物,又進一步掌握了選擇優良品種雜交,施加肥料,除草,等等一系列的農業行為。這樣生產出來的果實就不再是原始的野生狀態,而和人轉變成一種互相依存的關系,意味著現代農業的出現。畜牧業的出現也是類似的過程,動物也逐漸被人類馴化。人們對一些野獸首先圈養,然后配種,選擇優良品種交配,再對新出生的動物人工喂養,以至于被人類馴養的動物已經不能夠獨立在野生環境下生存,而必須要和人類相互依存。

農業和畜牧業的出現在全球的分布非常不均衡,最主要的原因是地理環境和自然資源完全不同。地理環境在農業文明里的決定性作用由生物學家、地理學家兼歷史學家JaredDiamond最先發現。他指出全世界大約有二十萬種不同的植物,只有差不多兩千種可以食用,而其中大概一兩百種可以被人工養植。人類今天攝入能量的一半來源于谷物,最主要的是小麥、玉米、大米、大麥和高粱,而這些谷物的野生原種在全球分布既不廣泛更不均衡。自然界中一共有五十六種顆粒大、營養豐富、可以食用的野生植物。在西南亞,HillyFlanks側翼丘陵區擁有三十二種,在東亞、中國附近有六種,中美洲有五種,非洲撒哈拉沙漠以南有四種,北美四種,澳大利亞和南美各有兩種,整個西歐只有一種。如此看來,在Hilly Flanks最早出現農業的機率要遠遠超過其他地方。再看畜牧業的條件:世界上超過一百磅的哺乳動物有一百四十八種,到1900年只有十四種被人類馴養,其中有七種原生野生動物在西南亞。今天世界上最重要的五種畜養動物:羊、山羊、牛、奶牛、豬和馬,除了馬之外,原種都在西南亞,東亞有五種,南美只有一種,北美、澳大利亞、撒哈拉沙漠以南一種都沒有。雖然非洲的動物很多,可是絕大多數無法馴養,比如獅子、長頸鹿等等。因此從農業資源的分布來看,HillyFlanks側翼丘陵區是最幸運的地方,其次中國的黃河長江流域。它雖然不如前者,但依然是世界上自然資源第二好的地方。世界上的其他地區則遠遠不如這兩個地區。

事實上整個農業文明的出現和傳播都和自然資源關系巨大。大約在公元前9600年,農業就開始在Hilly Flanks側翼丘陵區出現了,在中國則出現于公元前7500年。澳大利亞基本上沒有農業出現,美洲的農業發展也很滯后。美洲原生的植物叫teosinte,這是玉米的原種,要把teonsinte培育成玉米,需要幾十代的基因變種才有可能。美洲也沒有原生的可以被馴養的動物,所以農業文明在美洲開始的自然條件極其匱乏。另外一個導致美洲農業文明落后的原因是地理隔絕。人類祖先最早在公元前15000年通過大陸橋從歐亞大陸走到美洲大陸,而到了公元前12000年以后,美洲和歐亞大陸就被海洋分隔開來,這以后在歐亞大陸出現的農業文明就沒有辦法傳播到美洲。所以整個美洲發展農業文明的自然條件很差,也沒法和其他實現農業文明的地區交流。而同樣自然條件很差的西歐,由于到中東的交通相對通暢,所以到了公元前4000年左右,農業已經得以覆蓋。在亞洲,農業從公元前7500年從中國起源,向各個方向傳播開,進入到今天的東南亞,再到公元前1500年的朝鮮、日本,基本上涵蓋整個亞洲。

當農業人口進入到依然以采集、打獵為生產方式的地區,就會形成競爭。農業本身是人類文明的進步,發展到這個階段的社會所能攝取和使用的能量,以及組織能力都遠遠超過1.0文明。兩種懸殊的文明一經相遇,先進的文明勢必要征服落后的文明。文明的傳播形式一種是先進文明的殖民,另一種是生活在落后文明地區的當地人模仿學習新的生產方式。無論是哪種方式,最終新的文明都會傳播到世界各地,人類的生活方式在不同人種上也會逐漸同化。今天歐洲人中差不多每四、五個人中就有一個人的祖先來源于農業文明出現最早的西南亞、中東。類似的具體計算在亞洲沒有,但無論是對亞洲人種的調查,還是直觀的觀察,我相信祖先是中國人的比例也會接近這個情況。

人類的特征雖然在大數里都是一樣的,但是在第二次文明躍進的時候,由于自然條件不一樣,是否能和新的文明交流的機會也不一樣,所以發展的速度和狀態也有所區別。地理位置一方面決定了一個地區的自然條件,另一方面也決定了它和最先進的文明交流的機會,由此造成了各個地區發展有差異。

今天世界上最發達的文明,都從最幸運的兩個中心發展而來,一個是西南亞和中東地區,一個是中國的黃河長江流域。東西方的概念也是在那時產生,地理位置從農業文明起變得十分重要。凡是能和其他地區交流的地方發展過程都非常相像,無論是HillyFlanks側翼丘陵區,還是中國和歐洲,發展的方式、速度、軌跡都非常相像,文明傳播的速度也很相像。比如說最早從種植,到育種,到出現了大的村落,對動物的畜養,對生活方式、家庭組織的重新構建,對祖先的崇拜,出現陶器,形成宗教儀式等等,這些現象出現的先后順序在不同的人群里都很相似。不同的地區雖然出現了不同的生活習慣和不同的文化,但是從文明本身發展來看,只要有足夠的時間,先進的文明最終都會以殖民,被模仿,同化的方式傳播到了所有可以傳播的地方。所以到了公元前1500年左右,基本上整個亞洲、中東、非洲北部地中海、歐洲,都已經進入2.0文明。而農業和畜牧業文明在美洲和澳大利亞因為天生自然資源不足和地理上的隔絕沒有得以發展,基本上還處在1.0文明。在非洲撒哈拉沙漠以南,雖然出現了有限的畜牧業,但受地理條件的限制無法開展種植業。

整個農業文明的起源、誕生、發展、傳播和地理位置密切相關,無論是開始的自然條件,還是和其他文明中心交流的容易程度,都決定了當地農業文明發生的時間和它發展的程度。非洲位于赤道附近的地理條件促使人類誕生于此,而全球變暖讓世界上幾乎所有地方都可以發展1.0文明。但是當2.0文明到來的時候,原來有利于1.0文明的地理條件并不必然都是優勢,在很多地方甚至變成了劣勢。非洲、美洲具有的1.0文明優勢,反而成為2.0文明最大的障礙。發展農業條件比較好的地方2.0文明的發展自然比較快,比如中東、西南亞,兩千年的領先給了他們巨大的優勢,但這并不是一個永久的優勢。無論是中國還是歐洲,都在后來慢慢趕上了領先的中東,可見人在大數里表現出來的情況是一樣的,而地理位置決定了發展的條件不同,先后有別。

在誕生整個歷史的過程里,人的動物本性起了非常重要的作用,Morris把它叫做Morris定律(MorrisTheorem)“Change is caused by lazy, greedy, frightened people lookingfor easier, more profitable, and safer ways to do things. And they rarely knowwhat they are doing.” “歷史,就是懶惰、貪婪、又充滿恐懼的人類,在尋求讓生活更容易、安全、有效的方式時創造的,而人類對此毫無意識。”但同時人也顯示出了強大的學習能力,一旦自然條件開始提供機會,很快就把自然資源條件轉化成自己生存發展的巨大前進動力。

文章為作者獨立觀點,不代表創投分享會立場

知名風險投資公司

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

創業聯合網是創業者和投資人的交流平臺。平臺擁有5000+名投資人入駐。幫助創業企業對接投資人和投資機構,同時也是創業企業的媒體宣傳和交流合作平臺。

熱門標簽

精華文(wen)章